Clin d’œil aux « snowbirds » franco-ontariens

Chaque semaine, ONFR explore une facette de notre société à travers différentes chroniques. Politique ontarienne, histoire et littérature francophone, regards autochtones et jeunesse.

[CHRONIQUE]

Je ne suis pas journaliste… et encore moins chroniqueur. Il y a presque vingt ans, j’ai fait du journalisme étudiant pour L’Orignal déchaîné et La Rotonde; j’ai aussi agi comme recherchiste à CBON (Radio-Canada, Sudbury). Cela étant, j’ai les deux pieds ancrés dans la recherche historique depuis ce temps-là.

Lorsque le rédacteur Rudy Chabannes m’a approché pour rédiger une chronique mensuelle sur l’histoire franco-ontarienne, j’étais touché et perplexe, à la fois. En tant qu’historien, mon travail consiste à prendre du recul sur les événements, afin de les voir dans le temps long des tendances qui façonnent l’expérience franco-ontarienne. Il n’aurait pas été réaliste, non plus, de produire des textes fouillés sur l’actualité à partir de nouvelles recherches, dans le cadre d’une chronique bien ponctuelle, à moins d’en faire un travail à temps plein.

C’est en réfléchissant à la proposition généreuse du Groupe média TFO que je me suis dit qu’une chronique en histoire franco-ontarienne pourrait mettre en valeur des segments de recherches que j’avais déjà réalisées et qui pourraient avoir un lien avec une fête récurrente, la saison ou une autre thématique.

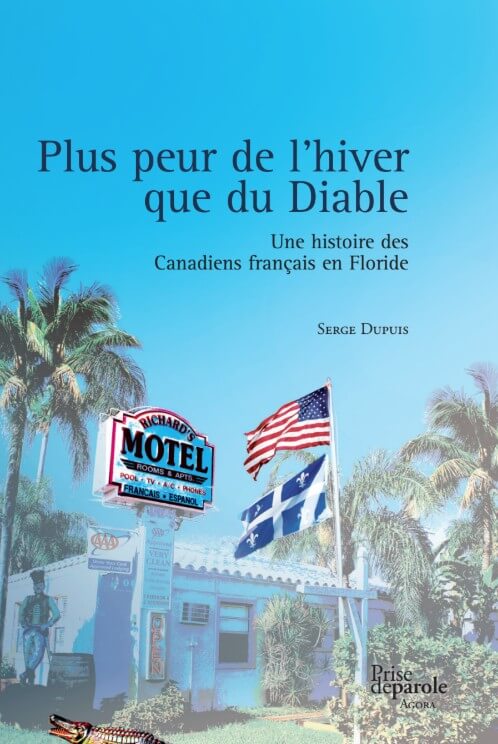

En ce début de la nouvelle année, au creux de la saison froide au Canada, je me rappelle de ma toute première recherche, qui portait sur l’histoire des Franco-Ontariens qui fuient l’hiver, en Floride. Ce qui est devenu une thèse de maîtrise (2009) et un livre chez Prise de parole (2016) s’inspirait d’une expérience bien personnelle.

Comme enfant, lors du congé scolaire en mars, je fréquentais la communauté hivernante de Palm Beach Mobile Homes, à Lake Worth (à 100 kilomètres au nord de Miami), où ma grand-mère paternelle, Rollande Turgeon, a passé ses hivers de 1990 à 2011. À l’époque, la majorité de ces maisonnettes appartenait à des Franco-Ontariens, des résidents des régions de Sudbury et du Nipissing-Ouest, ou à des Québécois, généralement issus du Grand Montréal.

Alors que l’historien Yves Frenette avait écrit, dans sa brève histoire des Canadiens français (1998), que sa synthèse portait sur un peuple qui n’existait plus, j’étais fasciné de retrouver une petite communauté où des Franco-Ontariens, des Québécois et des Franco-Américains redevenaient des Canadiens français, le temps de la saison froide, et bâtissaient de nouvelles communautés en exil, à la chaleur.

L’un des bâtisseurs du Club canadien-français de Lake Worth, Maurice Ouellette, nous a quittés le 24 octobre 2025, à l’âge de 96 ans. Ouellette avait été un précieux témoin de la constitution du Club canadien-français et de la communauté locale de langue française, ayant passé une partie ou la totalité de ses hivers à Lake Worth de 1963 à 2019.

Plusieurs amis, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, enfants et petits-enfants, l’ont suivi pour des vacances ou des séjours prolongés. En plus d’avoir lâché la phrase, au micro d’Éric Robitaille en novembre 2006, « Moi, j’ai bien plus peur de l’hiver que du Diable », qui est devenue le surtitre de mon livre dix ans plus tard, Maurice Ouellette m’a raconté de nombreuses histoires au sujet de l’attractivité et de l’accessibilité de Lake Worth : la possibilité de faire l’acquisition d’une maison mobile pour moins de 10 000 $, le faible coût de la vie en Floride, le plaisir de loisirs estivaux à faible coût, l’accueil de la parenté, puis l’intense vie communautaire autour du Club canadien-français, qu’il a présidé de 1982 à 1997.

Tandis que le Club avait été fondé, en 1973, comme club bilingue d’immigrants Québécois et de migrants Franco-Américains, Ouellette l’a transformé en club de snowbirds, en tâchant d’attirer les Franco-Ontariens qui fréquentaient des clubs anglophones qui n’entretenaient « pas les mêmes habitudes » que les francophones, puis de les rapprocher des Québécois de son club, puisqu’il s’agissait de « mêmes gens », dans son esprit (Ouellette, 7 janvier 2008).

L’homme d’affaires avait aussi des opinions tranchées sur les soirées dansantes au Club canadien-français, qui ont commencé à admettre la danse en ligne, une mode de musique country et de danse individuelle du tournant des années 1990. Maurice Ouellette n’en revenait pas que ce qu’il assimilait à un type de « culture physique » diminue la place accordée à la danse sociale traditionnelle, dans un club social de surcroît.

Puisque la proportion de veufs et de veuves augmente à partir de la soixantaine, la danse sociale comportait la fonction de favoriser la formation de nouveaux couples. D’ailleurs, en 1996, ma grand-mère Rollande a rencontré son copain, Jean, sur le plancher de danse…

Maurice Ouellette a fondé une entreprise de stuc à Sudbury en 1964. Au cours de sa carrière, il a aussi bâti et rénové des maisons dans les régions de Sudbury (de mai à octobre) et de Palm Beach (de novembre à avril). Sa conjointe, Yolande Dupuis (1927-1977) a mis au monde 10 enfants du clan Ouellette.

Dans une notice nécrologique de la Coopérative funéraire de Sudbury, ils l’ont décrit comme « un excellent pourvoyeur pour sa famille aimante ». Pour l’avoir interviewé à quelques reprises, j’ajouterais que Maurice Ouellette était un excellent conteur, l’un des plus loquaces représentants d’une longue tradition orale, chez les anciens Franco-Ontariens, qu’on a intérêt à ne pas négliger dans nos travaux sur l’histoire franco-ontarienne.

Les opinions exprimées dans cette chronique n’engagent que leurs auteur(e)s et ne sauraient refléter la position d’ONFR et de TFO.