Des « dead ducks » de Lévesque à la colère de Trudeau : la naissance de la première association de francophones hors Québec

OTTAWA – La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) fête en ce 27 novembre son 50e anniversaire. C’est en 1975, dans un contexte de débats intenses entre le Québec et le Canada anglais qu’est créée la première association nationale de francophones hors Québec. On vous ramène en récit dans les premières années de cette nouvelle association. Une « gang de jeunes », qui « n’avait pas froid aux yeux », des jeunes « méchants » aux yeux de Pierre Elliott Trudeau qui ont décidé de confronter un certain René Lévesque.

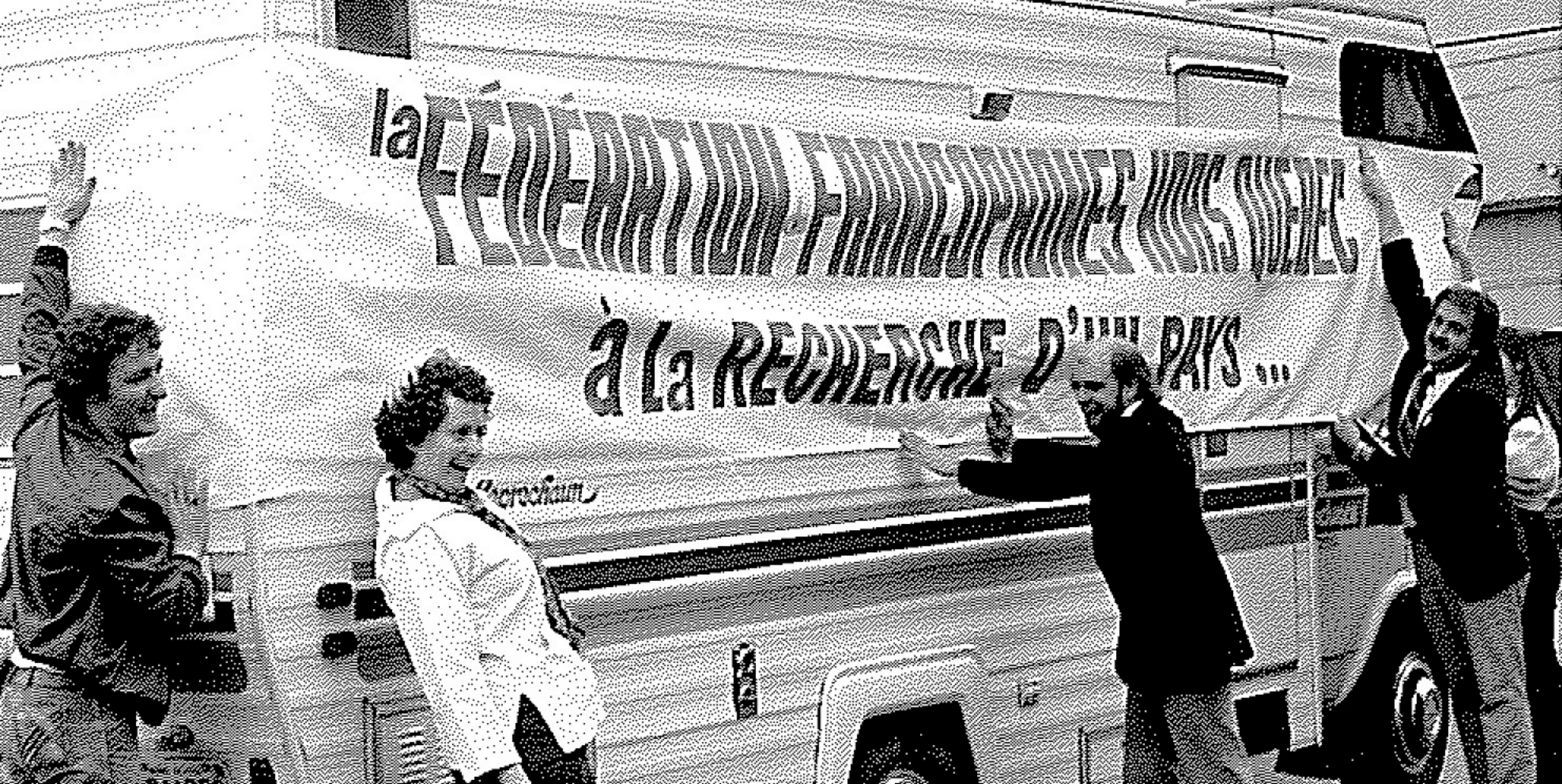

On est en 1975 à Chicoutimi au Congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). Dans la salle se trouvent des acteurs communautaires, éducateurs et universitaires. Mais deux jeunes dans la mi-vingtaine, un Franco-Manitobain et un Acadien ont un autre objectif en tête, créer une association de francophones hors Québec.

Cette idée n’est pas nouvelle, elle a fait son bout de chemin à travers des discussions entre le Manitobain Hubert Gauthier et le Néo-Brunswickois Michel Bastarache. Ils sont alors respectivement présidents de leur association francophone provinciale.

« On s’est rendu compte que les gens de l’ACELF n’étaient pas capables de nous représenter. D’abord, ils étaient surtout québécois et pas francophones hors Québec et ils choisissaient des thèmes qui ne correspondaient pas aux priorités de nos associations », raconte en entrevue Michel Bastarache près de 50 ans plus tard.

Par la suite, il a fallu convaincre les associations provinciales d’embarquer notamment l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), « très hésitante au début », se souvient l’ancien juge de la Cour suprême. L’ACFO s’est ralliée une fois que « tout le monde a commencé à adopter notre façon de faire ». Ça a été un travail de « longue haleine » d’en convaincre certains, se remémore Hubert Gauthier, mais cette « gang de jeunes, tous en bas de 30 ans », n’entendait pas à recevoir non comme réponse, se rappelle-t-il.

« Nos pères faisaient partie de ça (les associations francophones provinciales) et nos pères, quand on parlait de ça, ils nous trouvaient presque baveux, ils nous trouvaient audacieux, ils trouvaient que nous allions bien trop vite et que nous allions tout casser », affirme Hubert Gauthier.

« Notre jeune génération, nous n’avions pas froid aux yeux. Nous avions décidé qu’il fallait faire notre place et dire les choses telles qu’elles étaient : que oui, nous nous assimilons, et que si on ne faisait pas quelque chose, nous allions tout droit chez le diable », ajoute celui qui sera le premier président de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), avant de démissionner pour en devenir le directeur général.

« Il n’y a personne qui voulait risquer sa vie pour être le directeur général d’une organisation dont on ne savait pas où ça aboutirait (…) J’avais 26 ans, 27 ans, ça n’a pas de maudit bon sens », raconte-t-il en riant près d’un demi-siècle plus tard.

Contexte

Dans les années 1970, l’accès à des écoles de langue française était réduit à la bonne volonté des provinces et recevoir des services en français dans certaines régions relevait de l’utopie sans oublier que le poids démographique des francophones hors Québec était en chute.

L’association se crée aussi dans un contexte sociétal plutôt explosif. L’arrivée au pouvoir du Parti Québécois en 1976 coïncide avec l’essor d’un nationalisme identitaire au Québec, dans un contexte de préparation référendaire qui aboutira en 1980. L’adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969 n’a eu aucune retombée, ou presque, pour les francophones en situation minoritaire au cours des années, clame la FFHQ à cette époque.

« Les gens étaient très très solidaires parce qu’ils étaient convaincus que ça allait marcher, qu’il y avait de la place pour nous dans le débat public », remarque Michel Bastarache, qui concède qu’il y a eu très peu d’embûches pour la création de ce qui est aujourd’hui la FCFA.

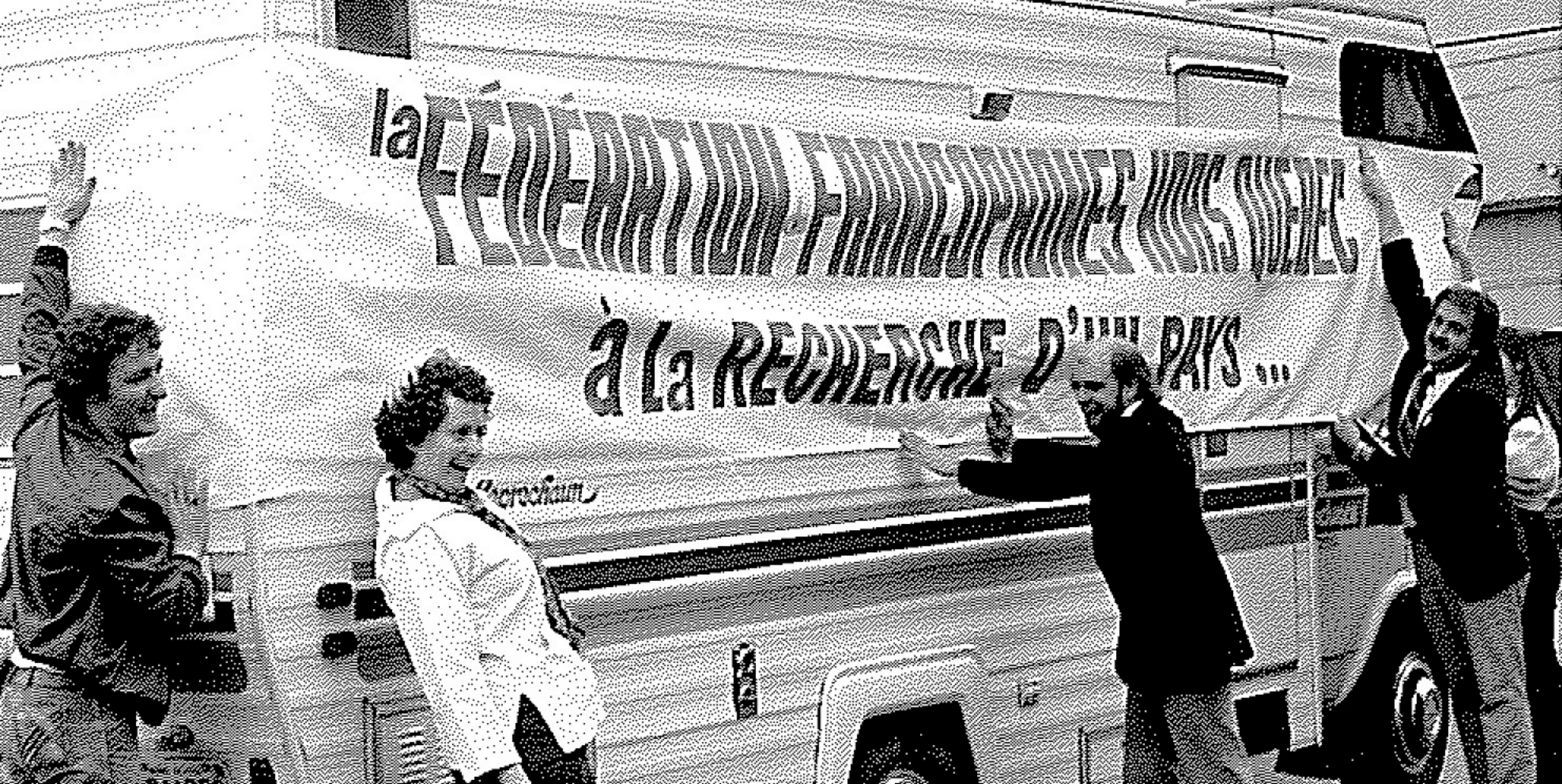

Rapidement après sa constitution en novembre 1975, la FFHQ fait sa marque, mais c’est véritablement en 1977 qu’elle obtient une certaine notoriété en publiant un manifeste choc, « Les Héritiers de Lord Durham ». Ce document décrit la situation alarmante des francophones en milieu minoritaire, ce qui attire l’attention de Québec, du gouvernement fédéral et des médias à l’époque.

« Notre situation de francophones hors Québec ressemble à celle d’une famille devant sa maison incendiée. Elle est sans abri, les yeux rivés sur quelques biens épars. Mais il lui reste la vie », peut-on lire dans ce document.

« On a présenté ça à la galerie de presse à Ottawa et puis il y avait probablement 100 journalistes qui étaient là, à ce moment-là, c’est extraordinaire, tu sais. Mais nous autres, je ne pense pas qu’on a pris conscience de l’ampleur de ce qu’on faisait », avoue candidement M. Gauthier.

Un Trudeau en colère

Dans ce contexte et à la suite de la publication de son rapport en 1977, la FFHQ demande une rencontre avec le premier ministre du Québec René Lévesque et celui du Canada Pierre Elliott Trudeau.

« Nous parvenons à jouer avec les deux parties. À Ottawa, les politiciens détestent notre flirt avec les séparatistes », écrit Michel Bastarache dans son autobiographie en 2019.

« Ottawa nous a même dit qu’à un moment donné, vous mettez en cause vos subventions vous autres quand vous faites ça . Ben nous autres, qu’est-ce qu’on a fait le lendemain matin, on a dénoncé ça publiquement », confirme Hubert Gauthier au bout du fil.

« Je me suis fait dire par de hauts fonctionnaires ma gang de p’tits criss, on va vous enterrer dans l’argent »

Hubert Gauthier, co-fondateur de la FFHQ

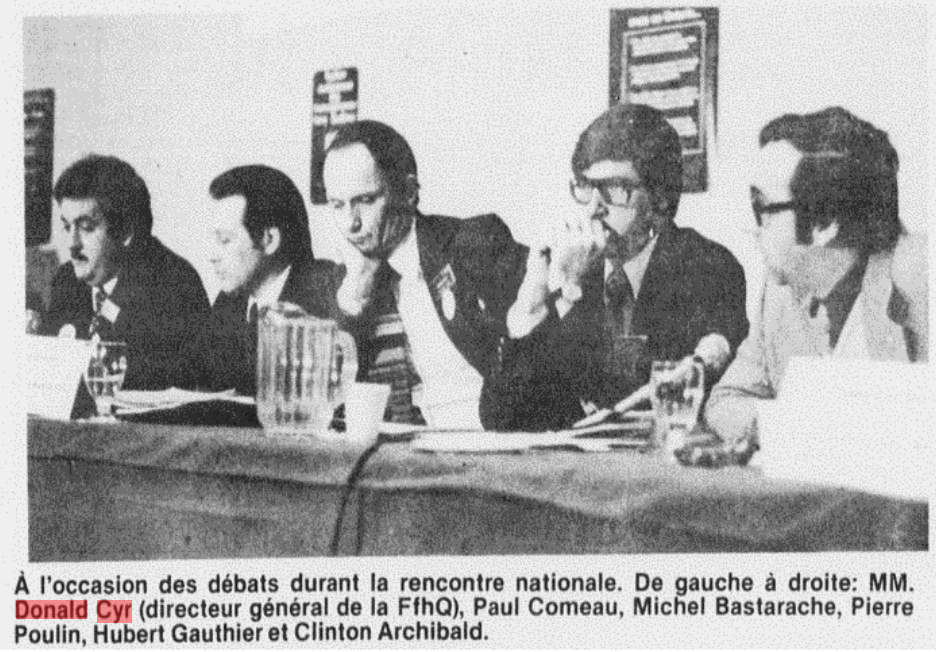

Ils obtiennent leurs rencontres et c’est un Pierre Elliott Trudeau pas nécessairement content qui les accueille et qui juge les représentants de l’organisation francophone de « méchants », écrit l’ancien juge de la Cour suprême dans sa biographie : Ce que je voudrais dire à mes enfants.

« Notre rencontre avec le premier ministre Trudeau est assez mémorable puisqu’il semble particulièrement irrité que nous ne l’appuyions pas ouvertement. Après quelques minutes seulement, il nous accuse de ne pas être très reconnaissants à son endroit. Il nous reproche de le critiquer publiquement », écrit Michel Bastarache.

Hubert Gauthier se souvient aussi de l’accueil réservé à une FFHQ, qui n’avait pas peur de brasser la cabane. « Je me suis fait dire par de hauts fonctionnaires : ‘ma gang de p’tits criss, on va vous enterrer dans l’argent’ (…) Quand je regarde ça en rétrospective, c’est quasiment ça qu’ils ont fait parce qu’on a eu des subventions. »

Un René Lévesque repentant

Pour la rencontre avec René Lévesque, c’est plutôt les deux francophones en milieu minoritaire qui attendent le premier ministre québécois avec une brique et un fanal. Quelques années auparavant, le politicien indépendantiste avait, lors d’une entrevue à CBC, qualifié les francophones hors Québec de dead ducks, une expression qui résonne encore 55 ans plus tard.

« Quand on a été voir René Lévesque, évidemment, on voulait lui faire avaler ça jusqu’à un certain point, raconte Hubert Gauthier. On lui a dit : ‘Ce n’était pas très gentil ce que vous êtes venu nous dire au Manitoba’, et moi, j’étais le Franco-Manitobain en place là, tu sais. »

Monsieur Gauthier poursuit : « Et puis, René Lévesque a répondu : ‘Je vous regarde et vous avez l’énergie, vous êtes une gang de jeunes,’ il dit, ‘Je ne peux pas faire autrement que de souligner et d’accepter que ce que j’ai dit, bien, peut-être que je me trompe, tu sais.’ Forcément, ça nous a fait plaisir. »

« Et ce que ça a donné, c’est que le Québec nous a même subventionnés, pas avec une très grosse subvention, mais à ce moment-là, ça irritait Trudeau et sa gang à Ottawa », rapporte celui qui s’est joint plus tard à la Société Santé en français pendant plusieurs années.

Les décennies suivantes pour la FCFA seront marquées par de nombreuses négociations constitutionnelles qui domineront le débat jusqu’aux années 90. On peut penser aux référendums de 1980 et 1995, au rapatriement de la Constitution, à l’Accord du lac Meech et à l’Accord de Charlottetown.

On note aussi les nombreux combats juridiques menés par les francophones sur l’éducation en milieu minoritaire en Alberta, en Ontario, et à l’Île-du-Prince-Édouard, les causes se sont multipliées entre 1980 et 2000.