Jean Watters et le pari de l’éducation francophone dans le Nord de l’Ontario

[LA RENCONTRE D’ONFR]

RICHMOND, COLOMBIE-BRITANNIQUE – Premier président du Collège Boréal et ex-recteur de l’Université Laurentienne, Jean Watters est retraité depuis 18 ans et vit maintenant en Colombie-Britannique. Alors que le collège souligne aujourd’hui le 30e anniversaire de son ouverture officielle, il revient sur les défis financiers et politiques de l’époque, mais aussi sur les innovations qui ont permis à Boréal de se distinguer dès ses premières années.

« Vous avez passé toute une vie en milieu minoritaire. Qu’est-ce qui vous a amené, jeune Québécois de Matane, à quitter si tôt votre région?

Je suis parti à 17 ans pour l’Alberta. J’étais un enfant difficile. J’ai perdu ma mère très jeune et je me suis sauvé de chez moi. Au départ, je voulais faire des études en environnement, mais un professeur m’a convaincu d’aller en éducation. C’est là que j’ai trouvé ma voie.

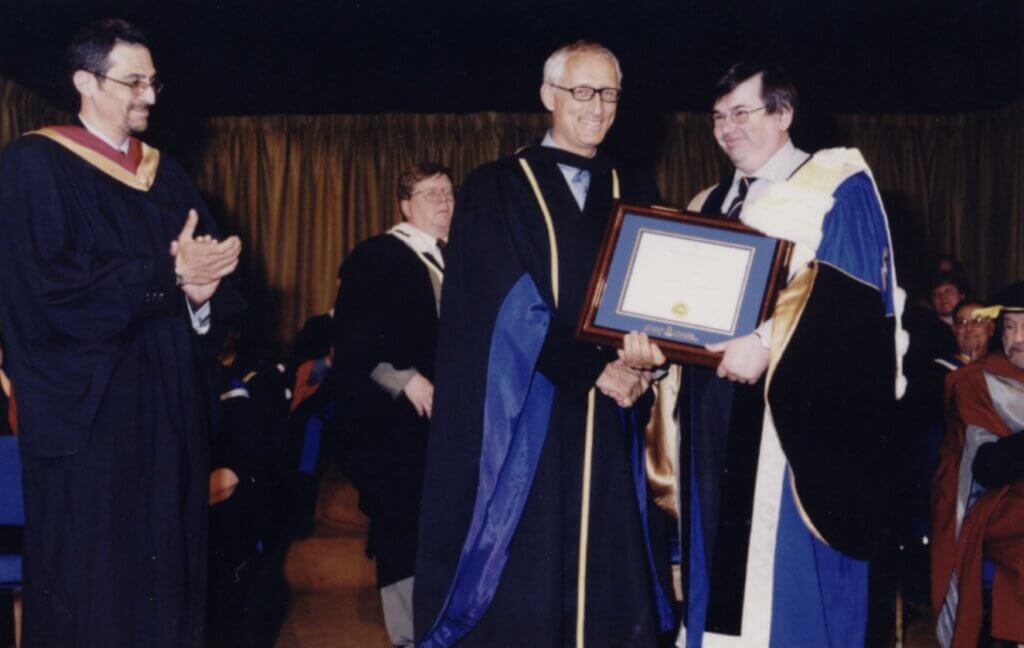

L’ironie, c’est que le collège m’a remis le diplôme que je n’avais jamais complété en 2000, sous forme honorifique. Finalement, je n’ai jamais regretté. Pour moi, enseigner, c’est une profession noble, avec un impact immense sur les jeunes.

Comment êtes-vous devenu le premier président du Collège Boréal?

À l’époque, j’étais en Alberta et j’ai tout simplement vu une annonce dans le journal. J’ai postulé, passé trois entrevues et j’ai été choisi. Je pense que ma préparation aux entrevues et mon expérience en formation à distance ont beaucoup joué.

Quels souvenirs gardez-vous de l’ouverture officielle du 6 septembre 1995?

Une grande excitation. Tout le monde l’était, parce qu’on avait travaillé pendant près de dix mois pour s’assurer que tous les campus ouvrent en même temps. C’était une vraie fête, avec des activités et des prestations partout. Moi, je me suis promené d’un campus à l’autre, donc je n’ai pas vraiment pu participer. Mais ce qui reste gravé dans ma mémoire, c’est la première pelletée de terre : on craignait tellement que le projet soit annulé quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir. Finalement, malgré la peur, le Collège a vu le jour.

Quels ont été les plus grands défis des débuts?

Il fallait rapidement mettre sur pied les centres régionaux, six au total à l’époque, et les connecter grâce à des technologies qui n’existaient pas encore vraiment. Nous avons installé un système avec Bell Canada, ‘Megastream’, pour permettre la vidéoconférence et éviter des frais de communications énormes.

En parallèle, la construction du campus principal de Sudbury a été menée tambour battant. Avec un chargé de projet et une ville qui approuvait rapidement nos permis, nous avons réussi à bâtir l’établissement dans les délais et le budget, ce qui était exceptionnel.

De quoi étiez-vous le plus fier à votre départ de Boréal?

De beaucoup de choses. Nous étions le premier collège en Ontario à avoir une coopérative gérant la cafétéria, la librairie et même le bar étudiant. Nous étions aussi un établissement ‘nouvelle ère technologique’ : pas de tableaux noirs, mais des systèmes de projection. Chaque professeur avait un portable, puis rapidement les étudiants aussi.

Nous étions aussi le seul collège à investir 2 % de son budget en perfectionnement du personnel. En outre, j’avais pris l’engagement que 50 % des cadres soient des femmes, alors qu’à l’époque, elles n’étaient que 14 % dans les postes de direction au Canada. Nous avons atteint cet objectif. Quand je suis parti en 1998, Boréal a été reconnu comme le collège le plus innovateur en Amérique du Nord par l’American Productivity and Quality Review Center.

Vous vous définissez souvent comme visionnaire. Avez-vous le sentiment que Boréal est resté fidèle à votre vision?

En grande partie, oui. Je me considérais d’abord comme un pédagogue. J’appelais les étudiants des ‘apprenants’, car c’était une philosophie axée sur l’apprentissage plutôt que l’administration. Cette idée a disparu, mais je crois que Boréal a gardé son intégrité : placer l’apprenant au cœur, et favoriser à la fois l’innovation technologique et la relation humaine.

Après Boréal, vous avez accepté le poste de recteur à l’Université Laurentienne. Qu’est ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette nouvelle mission?

On m’a recruté, je n’ai pas postulé. C’était pour moi un ajustement assez difficile, et ça l’était aussi pour le personnel, car il est très rare qu’un recteur passe d’un collège à un milieu universitaire. Mais j’ai été bien entouré. Une des choses sur lesquelles j’ai vraiment travaillé pendant les trois années où j’étais là, c’était la mise sur pied de l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

Malheureusement, la personne responsable du dossier ne me considérait pas comme son favori, et lorsque je regarde l’index du livre publié à ce sujet, mon nom n’apparaît même pas. J’en parle d’ailleurs maintenant pour la première fois après 22 ans, et j’en suis encore excessivement frustré. J’ai accompli mon travail jusqu’à la fin et annoncé mon départ seulement après l’approbation officielle de l’École de médecine.

Vous avez aussi œuvré pour la francophonie au sein de l’établissement. Avez-vous rencontré une certaine résistance, déjà à l’époque?

Oui et d’ailleurs, je suis fier de dire que j’étais le 2e recteur francophone de l’histoire de la Laurentienne. Une autre priorité à cette époque était de s’assurer que les francophones et les anglophones soient bien représentés. Nous avons créé une structure où il y avait un vice-recteur aux affaires francophones et un vice-recteur aux affaires anglophones. Malheureusement, ce modèle a disparu par la suite, et l’opposition est venue des francophones eux-mêmes.

Une pétition a été signée à cet égard, et certains m’ont avoué qu’ils avaient subi des pressions de leurs collègues. Finalement, la mesure a été approuvée par le conseil. Malgré toutes ces difficultés, cette période dans le milieu postsecondaire a été extrêmement valorisante. Si je devais tout recommencer, je resterais plus longtemps au Collège Boréal, car c’était la période la plus heureuse de ma carrière.

Vous avez défendu l’idée d’une Université du Nouvel-Ontario, gérée pour, par et avec les francophones. Croyez-vous que l’Université de Sudbury, dont la première rentrée a eu lieu cette semaine, incarne bien cette vision?

Oui, j’espère qu’ils auront les moyens financiers de le faire. Toutefois, ce que j’aurais aimé voir, c’est un consortium des différents établissements francophones, comme l’Université de Toronto, le Collège universitaire de Glendon, l’Université de Sudbury et l’Université de Hearst, travaillant tous ensemble sur un modèle qui existait pendant des années en Alberta. Quand je vois encore de la compétition entre les institutions, je trouve ça dommage. Lorsque l’Université Laurentienne est tombée en faillite, ce sont surtout les programmes francophones qui ont été le plus touchés, et c’est vraiment regrettable.

Quel est, selon vous, le plus grand danger auquel le milieu éducatif pourrait être confronté dans les prochaines années?

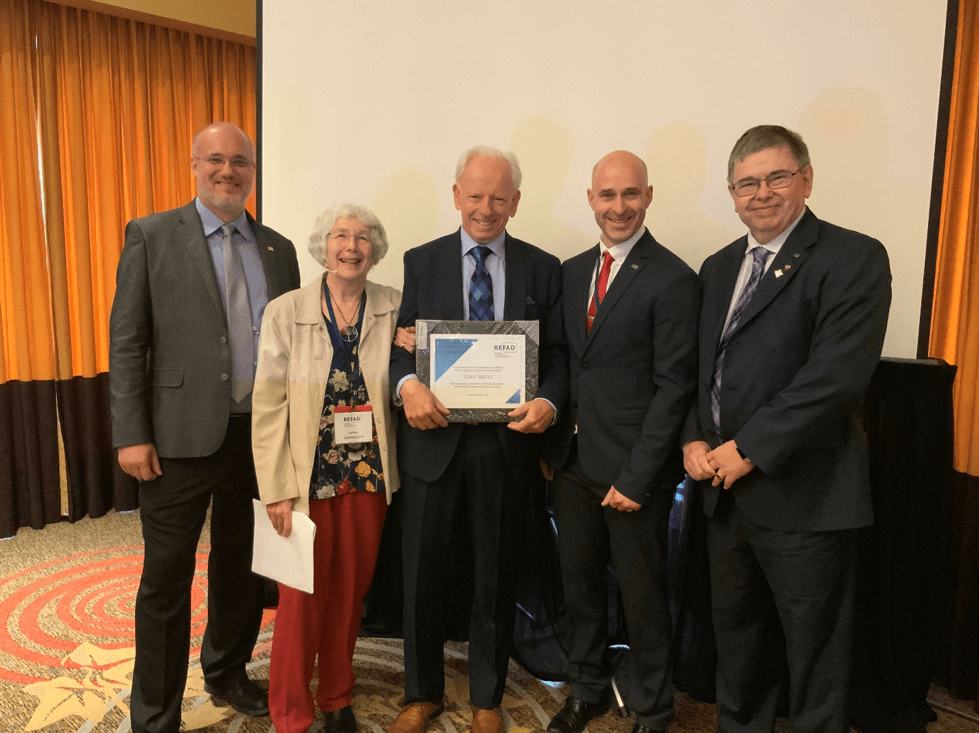

L’intelligence artificielle (IA) va révolutionner l’éducation et le travail. C’est un outil puissant, mais aussi porteur de dangers. Prenons l’exemple de mon ami, Tony Bates, un des experts mondiaux en technologies d’apprentissage. J’ai demandé à l’IA de rédiger sa biographie, en français. Quand il l’a lue, il a dit que c’était la meilleure description jamais faite de lui. Mais c’est aussi effrayant : nous n’en sommes qu’aux balbutiements.

Y a-t-il une rencontre marquante qui vous reste en mémoire?

Oui : Stephen Hawking. Nous avons passé presque une journée ensemble lors d’une visite scientifique. Ce n’était pas simple de communiquer, lui à travers sa machine, moi avec mon accent, mais c’est une rencontre qui m’a profondément marqué.

Après une telle carrière, comment vivez-vous votre retraite depuis 18 ans?

Ma femme et moi avons longtemps partagé notre temps entre la Colombie-Britannique et le Québec. Aujourd’hui, nous vivons à Richmond, près de Vancouver. Nous faisons encore beaucoup de bénévolat, et nous profitons de nos amis. Je passe aussi une heure et demie par jour sur Facebook! (Rires) J’y partage ce que je trouve intéressant, parfois mes opinions politiques, et je suis surpris de voir l’audience conséquente que ça rejoint. Par exemple, je remarquais récemment que 154 000 personnes ont vu ma page dans les 28 derniers jours, c’est pas mal.

Aujourd’hui, vous vivez en milieu ultra minoritaire. Continuez vous à vivre en français?

Je suis francophone. Quand je suis avec les anglophones, je défends la francophonie. Quand je suis au Québec, j’essaie d’expliquer la réalité franco-ontarienne. Avec mon épouse, nous vivons en français au quotidien. Notre identité est claire : nous sommes francophones à 100 %, et nous l’avons toujours défendu. »

LES DATES-CLÉS DE JEAN WATTERS :

1950 : Naissance à Québec (Québec).

1984 : Est nommé directeur de l’éducation permanente du campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

1994 : Devient le premier président du Collège Boréal.

1998 : Obtient le poste de recteur francophone de l’Université Laurentienne.

2001 : Reçoît l’Ordre des francophones d’Amérique et est reçu au sein de la Compagnie des Cent-Associés francophones.

2004 : Accède à la direction générale du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.

Chaque fin de semaine, ONFR rencontre un acteur des enjeux francophones ou politiques en Ontario et au Canada.