Donald Obonsawin, au-delà du drapeau franco-ontarien

[LA RENCONTRE D’ONFR]

MARKHAM – À cinq jours du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, Donald Obonsawin revient sur son rôle dans la création de cet emblème officiel de la province, ainsi que sur son riche parcours au sein de la fonction publique. Ce Sudburois de naissance et fier abénakis, aujourd’hui chancelier de l’Université de Sudbury, continue de jouer un rôle central dans plusieurs institutions phares à l’aube de ses 75 ans.

« C’est en partie à vous que nous devons le drapeau franco-ontarien. Qu’est-ce qui a motivé sa création?

En 1975, un an après que les étudiants francophones de l’Université Laurentienne aient créé leur association, Gaétan Gervais et moi passions beaucoup de temps dans leur bureau pour discuter avec eux de différentes questions. Gaétan, professeur d’histoire, nous apportait des lectures et des réflexions sur le passé et sur ce que signifiait être francophone en Ontario.

C’est dans ce contexte que l’idée d’un drapeau est née. Nous avons établi trois principes : garder le symbole simple, choisir des couleurs neutres pour éviter toute association politique, et conserver l’anonymat pour que le drapeau ne soit lié ni à un individu ni à une région, vu les rivalités entre Ottawa et Sudbury à l’époque. La conception a commencé au printemps et s’est poursuivie durant l’été 1975, et le drapeau a été levé le 25 septembre.

Qu’est-ce que ce drapeau représente pour vous, personnellement, et pour la communauté franco-ontarienne aujourd’hui?

Pour ce qui est de la communauté, j’ai toujours essayé de me dissocier du drapeau, parce que ce drapeau ne m’appartenait pas personnellement. Il appartenait à la communauté. C’était un symbole important pour elle, et non pas quelque chose que je pouvais « posséder ».

Il est clair que nous n’avions pas anticipé l’impact que ce drapeau pourrait avoir. Nous pensions simplement qu’il serait un symbole pour la communauté, un élément capable de la motiver et de la soutenir. C’est un point important à souligner : le drapeau n’aurait pas survécu et n’aurait pas pris vie si tous ces Franco-Ontariens ne l’avaient pas adopté. Ce n’est donc pas tant le succès du comité ou du drapeau en lui-même, mais plutôt le succès de la francophonie ontarienne, qui a voulu accepter un symbole et s’en emparer pleinement.

En regardant vers l’avenir, comment imaginez-vous l’évolution de l’identité franco-ontarienne dans le Nord et dans l’ensemble de la province au cours des 50 prochaines années?

C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi dans les dernières semaines. Je suis une personne optimiste et je l’étais déjà en 1975 malgré les défis qui se trouvaient devant nous. Aujourd’hui, même si nos ressources sont limitées et que leur réduction par les gouvernements est probable, mais je crois que nous avons des capacités que nous pouvons façonner dans les années à venir pour nous donner un avenir meilleur.

C’est un peu le même défi que ma réserve d’Odanak rencontre. Nous sommes une petite communauté, beaucoup d’intermariages, donc le sang autochtone disparaît, et cela soulève aussi la question de la survie des Abénakis au sein de notre communauté.

Quels moments de votre vie considérez-vous comme les plus marquants dans votre cheminement?

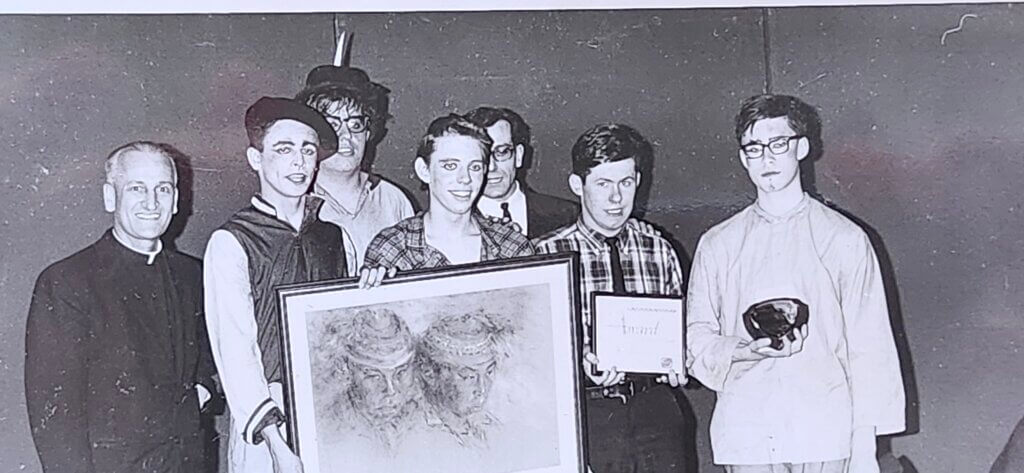

Ce qui a beaucoup influencé ma vie, c’est mon adolescence au Collège Sacré-Cœur. Les Jésuites m’ont donné la liberté de me découvrir tout en m’apportant la discipline nécessaire pour mes études. J’ai pu m’impliquer dans le sport, le théâtre, les arts et représenter le collège dans des institutions communautaires.

Ces années, vers 1964-1967, ont été très formatrices. J’ai reçu une excellente éducation et je leur en dois beaucoup et je pense que toute la communauté de Sudbury aussi. C’est aussi ce qui explique mon attachement à l’Université de Sudbury, qui a ses racines au Collège Sacré-Cœur.

Vous avez une longue carrière dans la fonction publique et y avez occupé d’importantes responsabilités, notamment comme sous-ministre dans plusieurs ministères. Qu’avez-vous retenu de cette expérience?

J’ai passé 20 ans dans la fonction publique ontarienne, dont 15 ans comme sous-ministre, et 5 ans dans le fédéral. Quand j’ai été nommé sous-ministre des Affaires municipales, en 1987, j’étais la plus jeune personne à occuper cette fonction dans l’histoire de l’Ontario. Par la suite, j’ai occupé successivement les postes de sous-ministre dans six autres ministères. et ai travaillé avec trois partis politiques ontariens différents, ce qui est assez rare. Ce que j’ai retenu, c’est la variété des expériences que j’ai pu avoir. Ma formation était en développement régional, c’était un peu ma passion et c’était cette perspective que j’essayais d’apporter dans chaque ministère.

J’ai toujours essayé de m’assurer que les enjeux autochtones et francophones soient des priorités dans les ministères, ce qui m’a donné la possibilité d’influencer certains programmes pour les francophones et les peuples autochtones. Même si pendant longtemps je n’étais pas activement dans les organisations franco-ontariennes, je faisais mon travail dans le gouvernement pour mieux refléter les défis et les solutions dans ces ministères.

Vous êtes chancelier de l’Université de Sudbury depuis 2021. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste cette fonction pour ceux qui ne le savent pas?

C’est un rôle essentiellement cérémonial qui consiste à distribuer et présenter les diplômes lors des collations des grades, tout en étant présent pour accompagner la direction lors de rencontres importantes, qu’elles soient politiques ou avec certains partenaires. Je n’ai pas encore eu l’occasion de participer à une collation de grades, mais au cours des dernières années, j’ai accompagné Serge et d’autres lors de réunions de lobbying ou de rencontres stratégiques, ce qui fait également partie de mes responsabilités.

Le recteur de l’Université parle d’une première cohorte névralgique pour cette première rentrée depuis sa relance. Avez-vous espoir que l’établissement puisse assurer sa viabilité et se développer dans les années à venir?

J’ai été membre du conseil d’administration de l’Université de Sudbury pendant 6-7 ans et j’y ai donc un grand attachement. Les défis sont là, mais c’est à nous d’offrir les cours et services que veulent les étudiants pour soutenir le développement intellectuel et franco-ontarien du Nord-Est et de l’ensemble de l’Ontario français.

Cela dépend beaucoup de l’offre que l’on propose : elle doit être moderne, répondre aux attentes des étudiants et s’accompagner d’un dialogue étroit avec eux. Le financement provincial renforce notre crédibilité et nous permet de créer des partenariats avec d’autres institutions et avec la jeunesse, notre clientèle principale. Je reste optimiste : il y aura toujours des défis, mais c’est à nous de définir l’avenir.

Vous êtes né à Sudbury et êtes membre de la Première Nation abénakise d’Odanak, au Québec. Quels sont vos liens avec la réserve?

Ces liens viennent de mon arrière-grand-père qui a quitté la réserve pour s’installer près de Sudbury. Cette appartenance se poursuit dans ma famille : mes enfants sont membres enregistrés d’Odanak.

J’ai visité la réserve pour la première fois en 1972, mais j’avais déjà un sens d’appartenance grâce à des rencontres avec des membres de la communauté, comme Alanis Obomsawin. Cette expérience m’a profondément marqué. Bien que je sois né à Sudbury, j’ai été chaleureusement accueilli par les membres de la communauté.

Vous avez justement une double identité, autochtone et franco-ontarienne. Comment la vivez-vous au quotidien?

Aujourd’hui, je reste en contact avec Odanak à travers les pow-wows, des rencontres communautaires, des séances Zoom et un site Facebook. Le chef d’Odanak me connaît et nous avons eu des échanges au cours des années. Je ne parle malheureusement pas l’abanaki, la langue est peu parlée, mais je connais quelques mots.

Pour moi, ma double identité se vit dans l’équilibre : je suis fier d’être abénakis, et en même temps le français est la langue dans laquelle je vis, m’exprime et m’engage dans la vie franco-ontarienne. Donald Obonsawin, c’est un Autochtone qui parle français et qui est très fier de contribuer à la communauté franco-ontarienne.

Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent s’informer et approfondir leur compréhension de la réconciliation?

J’encouragerais tout le monde à participer à des événements autochtones. Par exemple, la Journée nationale de la vérité et réconciliation qui arrive à la fin du mois : sortez, soyez à l’aise, allez découvrir. La réconciliation se fera surtout entre individus, pas seulement au niveau institutionnel.

J’espère que les gens auront une curiosité naturelle pour aller voir, écouter des émissions, des reportages, et vivre certaines expériences, comme un feu sacré. Ces cérémonies autochtones sont souvent paisibles et permettent de se connecter avec la nature et avec ce qui nous entoure. C’est par ces gestes individuels que la vraie réconciliation pourra se concrétiser.

Revenez-vous souvent dans le Nord, à Sudbury?

Bien que je ne vis plus à Sudbury, la famille de mon épouse y est toujours, et j’ai toujours gardé un fort attachement à cette ville qui m’a vu naître. Même lorsque je travaillais dans les ministères, surtout provinciaux, je faisais toujours en sorte d’avoir quelques dossiers en cours qui avaient un impact sur la ville de Sudbury. Quand je reviens dans le Nord, j’aime surtout aller voir la maison où j’ai grandi, la cour où j’ai passé beaucoup de temps. Je visite aussi régulièrement, l’Université de Sudbury, qui est un peu comme ma deuxième maison.

C’est là que mon épouse et moi avons célébré notre mariage, donc c’est un lieu très spécial pour nous. Mon attachement à l’Université est très fort : j’y ai passé beaucoup de temps, et c’est là que se retrouvaient les Franco-Ontariens pour nos rencontres et discussions.

Vous vivez aujourd’hui à Markham, dans une région où la francophonie est moins visible que dans le Nord de l’Ontario. Comment restez-vous connecté à la francophonie?

Même en vivant à Markham depuis ma retraite du gouvernement en 2002, j’ai continué à m’impliquer activement dans la francophonie à travers plusieurs conseils provinciaux, dont ceux des affaires francophones, du Collège Glendon, du Théâtre français de Toronto ou encore de TFO.

À Ballantrae, il existe une petite communauté francophone composée surtout de retraités. On se réunit deux fois par année pour souligner la Journée des Franco-Ontariens ou d’autres occasions, et on fréquente le Théâtre français de Toronto. Même ici, je demeure donc très engagé dans la francophonie.

Vous approchez les 75 ans et vous êtes encore très actif. Comptez-vous arrêter un jour?

Effectivement, j’ai définitivement dépassé l’âge de la retraite mais je suis encore très actif. En plus de mon rôle de chancelier de l’Université de Sudbury, je suis aussi vice-président du Conseil d’administration du Musée canadien de la nature, vice-président du Conseil consultatif de la Société de gestion des déchets nucléaires, et je fais des relations gouvernementales pour Hatch, une société d’ingénierie et de gestion de projets.

Tout comme ma vie publique a commencé très jeune, elle continue. Je fais des choses que j’aime. Les engagements que je prends en ce moment sont prévus pour au moins les deux prochaines années, et dans deux ans, je ferai un nouvel état des lieux pour décider de la suite. »

DATES-CLÉS DE DONALD OBONSAWIN :

1950 : Naissance à Sudbury, Ontario.

1975 : Participe à la création du drapeau franco-ontarien.

1984 : Nommé directeur général de la section des services médicaux au Ministère de la santé et bien-être général du Canada.

1987 : Devient le plus jeune sous-ministre des Affaires municipales de l’Ontario.

2021 : Nomination à titre de chancelier de l’Université de Sudbury.

Chaque fin de semaine, ONFR rencontre un acteur des enjeux francophones ou politiques en Ontario et au Canada.