Immigration francophone : la région d’Ottawa attire, mais les défis persistent

OTTAWA – De plus en plus de nouveaux arrivants francophones choisissent de s’établir dans la capitale fédérale. Mais logement, emploi, reconnaissance des compétences et santé mentale freinent encore leur intégration.

En 2024, plus de 205 000 nouveaux résidents permanents ont été admis en Ontario. Près d’un sur dix était francophone, un chiffre record selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Dans ce contexte, la région d’Ottawa s’impose de plus en plus comme une destination privilégiée. Sébastien Martin, directeur principal des Services d’emplois et des nouveaux arrivants au YMCA Ottawa, en témoigne.

« Ottawa est une ville prédestinée pour les nouveaux arrivants francophones : c’est bilingue, Gatineau, côté québécois, est juste de l’autre côté, et l’est de la ville — de Vanier jusqu’à Orléans, Rockland, Limoges — est extrêmement francophone. »

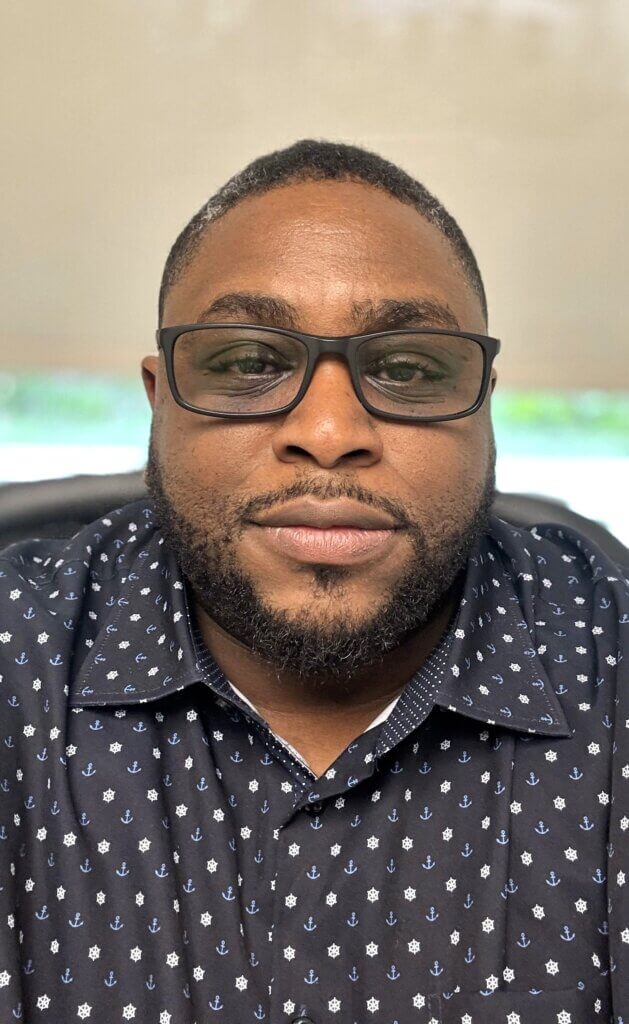

Mehdi Dridi, 38 ans, fonctionnaire fédéral et entrepreneur arrivé il y a trois ans, observe la même tendance. Selon lui, Ottawa est devenue le point de chute « par défaut » des francophones.

« Montréal est aujourd’hui saturée, tant sur le plan économique que pour la qualité de vie. De l’autre côté, Toronto est devenue de plus en plus inaccessible, en raison d’un coût de la vie exorbitant et de son caractère profondément anglophone », affirme-t-il.

Cette dynamique se reflète dans les données du YMCA Ottawa. Cet organisme dispose de trois sites à Ottawa —rue Merivale, au centre-ville et à Orléans (ouvert en décembre 2024)— où sont offerts des services liés au logement, à l’emploi et à l’apprentissage linguistique.

« Il y a cinq ans, nous recevions environ 400 à 500 francophones par année, soit 15 % de notre volume. Aujourd’hui, ils représentent près de 50 % », explique M. Martin. « Depuis le 1er avril, nous avons accueilli 1778 francophones uniquement pour nos services d’emplois, et nous sommes en bonne voie de dépasser les 5000 cette année », détaille-t-il.

Ottawa, une ville vraiment bilingue?

Pour répondre à la demande, l’organisme a recruté massivement du personnel bilingue : « Désormais, la moitié de mon équipe parle français », indique ce responsable du YMCA. Mais même si Ottawa est officiellement bilingue, la maîtrise de l’anglais reste cruciale.

« Si quelqu’un parle seulement français avec un faible niveau d’anglais, il est plus limité dans ses options », rappelle M. Martin.

M. Dridi confirme : « La francophonie reste timide : le marché est dominé par l’anglais et la ville n’a pas encore développé la dynamique économique et culturelle pour attirer massivement l’immigration francophone. »

Les défis du logement et de l’emploi

Pour Alexander Alfred, coordonnateur au Centre des services communautaires Vanier, les priorités des nouveaux arrivants sont claires : « Tous les clients qu’on rencontre ont toujours deux préoccupations : trouver un emploi et un logement. »

Mais le marché du travail s’est durci, poursuit-il : « On leur demande souvent une expérience canadienne… mais pour l’avoir, il faut d’abord être engagé. »

Mehdi Dridi dénonce un paradoxe, ce qu’il appelle un « mythe protectionniste ». « Le gouvernement te choisit sur la base de tes qualifications, et le marché du travail te rejette sur la même base », déplore-t-il.

Au Centre Vanier, les nouveaux arrivants sont orientés vers un service d’emploi où des conseillers les aident à adapter leur CV au marché canadien et à envisager des secteurs connexes si leur métier est réglementé. Le programme Experica, par exemple, offre une première expérience locale, même non rémunérée.

Le YMCA mise lui sur la promotion des métiers spécialisés : électricien, plombier, cuisinier, charpentier, mécanicien, coiffeur, ébéniste, maçon etc.

« Il existe environ 150 secteurs qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire », assure M. Martin, ajoutant qu’avec la pénurie de logements et la retraite des baby-boomers, plus de 400 000 postes devraient s’ouvrir, avec des salaires de 25 à 30 $ de l’heure après seulement quelques semaines de formation.

Détresse psychologique et résilience

Au cours de leur établissement, beaucoup de nouveaux arrivants vivent seuls, en logement temporaire, et voient leurs économies fondre. L’isolement, l’hiver, le manque de travail et la pression liée au logement aggravent la situation. « On leur dit que leur métier est en demande, mais une fois ici, ils découvrent qu’ils ne peuvent pas pratiquer », souligne Alexander Alfred.

Pour Pamela Yengayenge, directrice d’Innoviang Entrepreneuriat féminin, la détresse psychologique est un défi croissant : « Ce n’était pas aussi prononcé il y a cinq ans, mais l’inflation, le stress migratoire, l’absence de statut et la précarité rendent l’intégration plus difficile. » Elle note aussi des obstacles spécifiques aux femmes : « Elles sacrifient souvent leur carrière pour s’occuper des enfants. »

Arrivée en 2019, Pamela s’est intégrée grâce à un programme pour immigrants francophones à La Cité. « Ce cercle m’a permis de sortir de ma bulle et de tisser des liens », confie-t-elle, insistant sur la « résilience silencieuse » de ceux qui quittent tout pour repartir à zéro.

Un manque d’information

Pamela Yengayenge et Alexander Alfred soulignent que de nombreuses ressources existent, mais restent méconnues.

« Il ne faut pas se contenter des conseils de la famille ou de la communauté. L’immigration change vite. Il faut aller chercher l’information à jour auprès des bons organismes », insiste M. Alfred.

M. Dridi plaide lui pour un organe centralisant et formalisant les expériences des immigrants : « Le choix du moment pour arriver est crucial : le marché du travail et la réalité économique peuvent changer rapidement. Une telle plateforme pourrait guider tous les statuts : résidents permanents, étudiants, travailleurs temporaires. »

Il critique aussi un manque de planification à la fois du côté des nouveaux arrivants qui ne prennent pas la peine de bien s’informer en amont et en aval, mais surtout du côté du gouvernement.

« Le Canada s’est fixé des objectifs ambitieux en immigration sans vérifier si son infrastructure sociale pouvait suivre. Résultat : un décalage entre le marketing pour attirer les immigrants qualifiés et la réalité sur le terrain », fait-il observer. Selon lui, cette situation a alimenté des tensions. « Lors de la dernière campagne électorale, on a entendu des propos de protectionnisme et de rejet de la politique d’immigration, parfois teintés de conservatisme », ajoute ce Tunisien d’origine.

L’intégration des nouveaux arrivants se heurte ainsi à des obstacles structurels dans un contexte où plusieurs organismes liés à Immigration Canada ont subi des coupes allant jusqu’à 15 %, touchant particulièrement le Programme d’aide à la réinstallation, destiné aux réfugiés, rappelle Sébastien Martin.