Pierre Lamarche : une vie entière à faire grandir le tennis canadien

[LA RENCONTRE D’ONFR]

BURLINGTON – Figure majeure du tennis canadien depuis plus de cinq décennies, Pierre Lamarche a tout connu : les courts de Saint-Henri et de Trois-Rivières, les championnats nationaux, les universités américaines, la Coupe Davis, les Jeux olympiques, puis la création d’un des plus importants centres de développement du pays, l’Académie ACE. Bâtisseur infatigable, entraîneur national, capitaine de Coupe Davis, gestionnaire de clubs, formateur de centaines d’athlètes devenus champions juniors ou boursiers universitaires, il a laissé une empreinte indélébile sur la manière dont le tennis se structure, se forme et s’imagine au Canada.

Comment le tennis est-il arrivé dans votre vie et comment était-il perçu à l’époque?

J’ai commencé à jouer à Trois-Rivières chez mes grands-parents. Quand j’avais neuf ans, je frappais la balle contre un mur. Il y avait une section en gravelle et puis du gazon : quand je frappais fort et que la balle atterrissait sur le gazon, je l’appelais « out ». Et je jouais « contre » Robert Bédard, qui était le meilleur joueur canadien du moment. Je le battais toujours!

Quand j’ai eu 18 ans, il m’a invité chez lui pour garder ses enfants et m’entraîner avec lui. Là, la réalité s’est imposée : je n’ai jamais gagné un set.

À l’époque, le tennis était un sport mineur au Canada. Au Québec, il y avait un héritage plus fort, mais ailleurs, c’était très anglais.

Quel rôle vos années universitaires ont-elles joué dans votre développement sportif et professionnel?

Je suis allé d’abord à UBC, à Vancouver, avec l’équipe nationale. Mais je n’aimais pas la température. Alors que je jouais le Québec Open, j’ai rencontré des Australiens qui m’ont parlé de Mississippi State University. Je suis allé là-bas, j’y ai joué et fait ma maîtrise.

Pendant que j’étais étudiant, j’ai eu l’idée de créer une école de tennis à l’université. C’était mon projet de maîtrise. Ça a tellement bien marché financièrement que ça m’a permis de jouer sur le circuit professionnel par la suite.

Mes études terminées, je suis devenu l’entraîneur de l’équipe universitaire. J’étais très jeune pour ce poste.

Quel type de joueur étiez-vous?

J’étais gardien de but au hockey, alors j’aimais être au filet. J’étais un joueur de service-volée. J’aimais jouer, vraiment.

Quels sont les moments marquants de votre carrière de joueur?

Le premier moment marquant a été de gagner le championnat canadien junior à 18 ans. C’était la première fois que je devenais champion du Canada et, pour moi, ça a été quelque chose de fameux. Ça reste un souvenir extrêmement fort parce que c’était le début réel de ma carrière.

Le deuxième grand moment, c’est quand j’ai gagné le championnat canadien masculin à Winnipeg, à 27 ans. C’était juste au moment où j’étais sur le point d’arrêter de jouer, alors ça m’a donné une conclusion parfaite, un point final très important dans ma vie de joueur.

Et puis il y a eu la Coupe Davis. Être nommé dans l’équipe canadienne, ça a été le rêve de ma carrière. Je n’étais pas le joueur le plus fort, mais le simple fait d’être là, de faire partie d’une famille qui représente le pays, ça a été un immense honneur, quelque chose que j’ai profondément aimé.

Quel bilan faites-vous de votre passage au poste de capitaine de la Coupe Davis?

Devenir capitaine de la Coupe Davis a peut-être été ma plus grande réussite. Quand j’ai pris l’équipe, le Canada n’était vraiment pas fort. On était un pays « du deuxième ou troisième monde » au tennis. Contre les Australiens ou les Américains, on n’avait aucune chance.

Mais j’avais une très bonne équipe qui commençait à émerger, et j’avais Louis Cayer avec moi, un entraîneur incroyable au point de vue technique et tactique. Il a fait énormément pour le tennis canadien.

Avec lui, on s’est qualifié deux fois pour le Groupe mondial. Le Canada ne l’avait jamais fait et ils ne l’ont pas refait avant dix ans. Notre plan était simple : on bâtissait nos victoires autour du double. Si tu gagnes un des deux premiers simples et le double, tu as 75 % de chances de gagner la rencontre. Alors on s’est dit : on gagne un simple, on gagne le double, et on gagne le match. Et c’est comme ça qu’on a réussi.

Comment passe-t-on du circuit professionnel à une carrière d’entraîneur?

Quand j’ai arrêté de jouer, je pensais qu’avec ma maîtrise, mon bilinguisme et mon expérience, il y aurait une place pour moi dans le tennis. Mais à l’époque, il n’y avait aucune structure, rien de tout ce qui existe aujourd’hui. J’ai donc dû créer mon propre environnement et bâtir moi-même mes programmes.

J’ai commencé au Québec, puis je suis allé en Ontario, à Burlington, où tout a vraiment pris de l’ampleur. J’ai passé cinquante ans à entraîner des jeunes, même si la gestion de l’académie et des clubs m’empêchait parfois d’être autant sur le terrain que je l’aurais voulu.

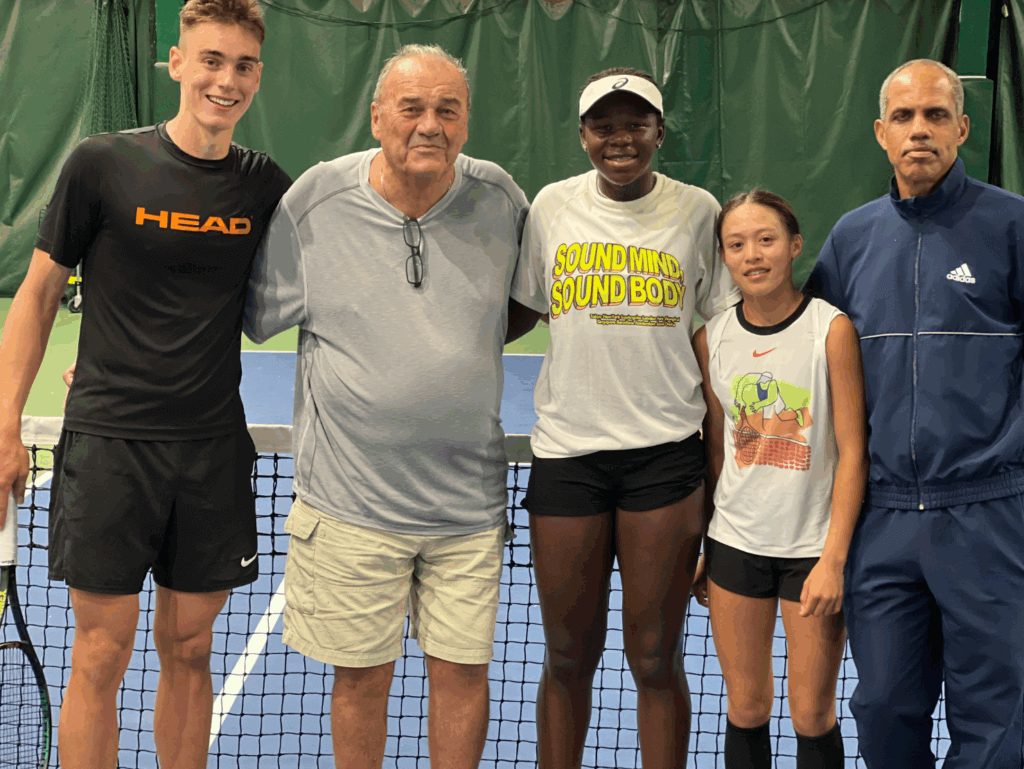

Cette année, après six ans loin du court, j’ai recommencé à coacher. Je suis au club à six heures du matin, je travaille avec cinq jeunes trois fois par semaine, et je suis heureux comme tout.

Comment décririez-vous votre philosophie d’entraîneur?

Je suis quelqu’un qui planifie. Je crois qu’on forme des athlètes avant de former des joueurs. Nous avons été la première académie au Canada à avoir un entraîneur physique à temps plein. Tu peux être le meilleur frappeur du monde, mais si tu n’arrives pas à la balle, ça ne sert à rien.

J’ai étudié la périodisation avec Tudor Bompa, à l’Université York. J’ai toujours insisté sur les plans à long terme, les plans annuels, le développement structuré.

Vous vivez en Ontario depuis 1977. Aujourd’hui, vous sentez-vous davantage Franco-Ontarien ou plutôt un Québécois établi en Ontario?

Je me vois comme un Montréalais du Canada qui aime le monde entier. J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie : ma famille, le Québec, le sport… tout ça m’a beaucoup donné. Et vers 15-16 ans, je suis devenu anglophone aussi, ce qui a façonné mon identité.

Mon idole a toujours été Cassius Clay, Muhammad Ali. Ce qu’il représentait, son humour, son courage, ses prises de position… c’était incroyable.

J’ai aussi vécu au Mississippi pendant la grande période des tensions raciales. À l’époque, je pensais que tout cela appartenait au passé. Mais je vois aujourd’hui que ça revient.

Comment s’est passée votre intégration à Burlington, y avez-vous trouvé une communauté francophone?

Dans ma vie professionnelle, je suis extraverti : je parle à tout le monde. Mais dans ma vie privée, je suis l’inverse. Je suis fatigué le soir, après avoir coaché, parlé aux jeunes, parlé aux parents. Je n’ai pas un grand réseau social ici. Beaucoup de mes amis sont des immigrants. J’ai un immense respect pour eux. Ils arrivent ici et donnent tout pour leurs enfants, et je trouve ça admirable.

L’immigration a-t-elle transformé le tennis canadien?

Oui, complètement. Les joueurs issus de l’immigration ont changé le niveau : Félix (Auger-Aliassime), Leylah (Fernandez), Denis (Shapovalov), Raonic (Milos Raonic), Andreescu (Bianca Andreescu), Nestor (Daniel Nestor)…

Ils ont une faim, une discipline, une relation avec l’effort qui est différente. Ils trouvent les clubs canadiens magnifiques. Nous, on critique les installations, eux ils trouvent ça extraordinaire.

Quels sont les athlètes que vous avez entraînés qui vous ont marqué?

Il y en a tellement. J’ai plus de 200 jeunes qui ont obtenu des bourses universitaires aux États-Unis, et pour certains, c’est l’équivalent d’un quart de million de dollars.

Les exemples qui me touchent le plus ne sont pas forcément ceux qui ont fait carrière sur le circuit, mais ceux qui ont réussi dans la vie. Les deux filles de mon entraîneur ukrainien sont allées à MIT et à Harvard.

Un jeune Marocain que j’ai formé a été champion canadien U14, puis il est entré à Brown, à Harvard Law, et aujourd’hui il est médecin à Atlanta.

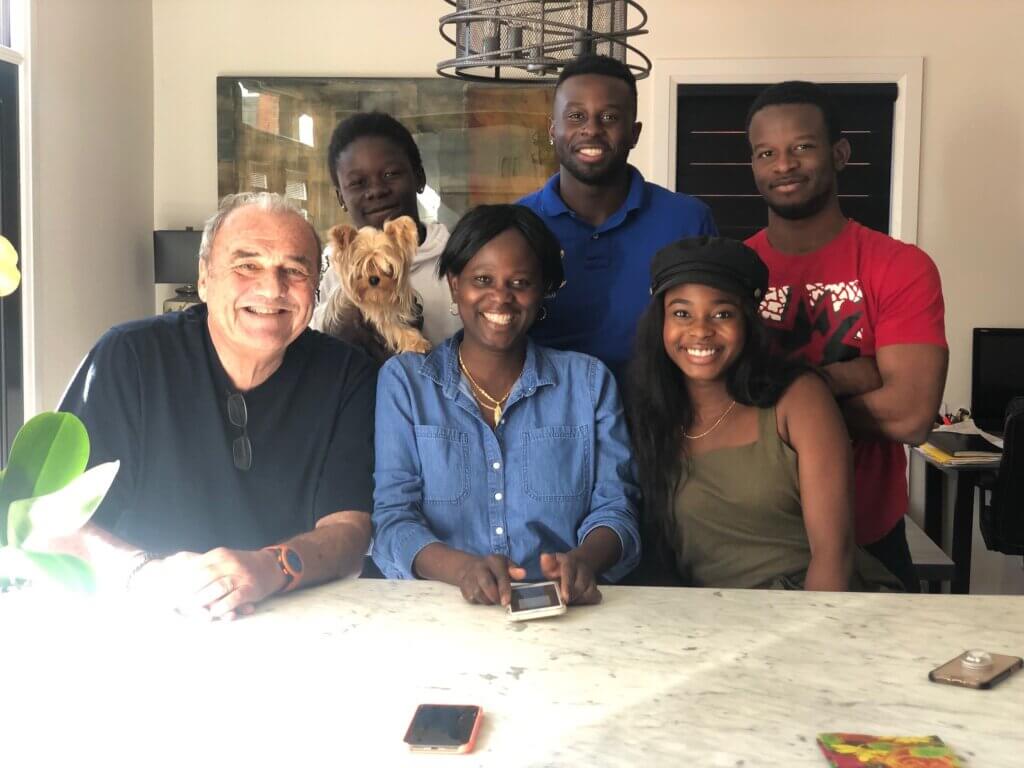

Et puis il y a évidemment Daniel Nestor, ou encore Vicky Mboko… Vicky est venue chez moi dernièrement avec son père. Elle n’a pas changé : c’est une personne incroyable.

Pourquoi insistez-vous autant sur les valeurs?

Parce qu’on forme des citoyens. C’est devenu plus difficile : les parents voient tout sur Internet, ils ont des opinions sur tout. Notre philosophie repose sur les valeurs. La première question qu’on pose : « Qu’est-ce que tu remercies le plus dans ta vie? » Très peu disent « mes parents ». On leur montre que sans leurs parents, ils ne seraient nulle part. On leur apprend la gratitude, le respect, l’esprit d’équipe. Même dans un sport individuel.

Les attentes des parents sont-elles parfois irréalistes?

Oui. C’est pour ça qu’on établit un plan au début, signé par l’athlète et les parents. Si l’enfant vient à 75 % des entraînements, on peut clairement dire : « Vos attentes ne sont pas réalistes ».

De quoi êtes-vous le plus fier aujourd’hui?

Mes trois enfants.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune francophone qui rêve de tennis?

D’appeler Pierre Lamarche (rires). Et je lui dirais ce qui est bon pour lui. Je ne suis pas la solution pour tout le monde, mais je peux trouver une solution pour chacun.

LES DATES CLÉS DE PIERRE LAMARCHE

1947 : Naissance à Montréal, dans le quartier Saint-Henri

1968 : Champion canadien junior U18

1970 : Plus jeune entraîneur universitaire aux États-Unis (Mississippi State)

1971–1974 : Joue sur le circuit professionnel et devient champion canadien

1974 : Sélectionné en Coupe Davis

1989–1992 : Directeur du coaching à Tennis Canada, puis capitaine de Coupe Davis

1996 : Dirige la délégation canadienne aux Jeux olympiques d’Atlanta

2004 : Intronisé au Temple de la renommée de Tennis Canada