Le drapeau franco-ontarien, cet étendard né du Nord

SUDBURY – On dit souvent qu’un drapeau est l’identité d’un peuple en couleur. Il y a 50 ans, les Franco-Ontariens ont adopté le trille et le lys sur fond vert et blanc. À l’origine de ce choix, ni grande assemblée, ni colloque provincial. Simplement une bande de libres penseurs hostiles à l’assimilation, cogitant et refaisant le monde dans le grand salon de l’Université Laurentienne. ONFR s’est entretenu avec trois d’entre eux.

Tout va se jouer autour d’un professeur féru d’histoire, Gaétan Gervais, entraînant dans son sillage des étudiants qui, dès le printemps 1975, réfléchissaient aux symboles qui représenteraient le mieux les francophones de l’Ontario.

« C’était une période où le Québec avait décidé qu’il s’occuperait du Québec et les minorités s’occuperaient d’elles-mêmes », recontextualise l’un des membres du comité chargé de créer l’étendard, Donald Obonsawin, en référence à la montée du nationalisme québécois et aux états généraux du Canada français de la fin des années 1960.

« On commençait aussi à parler des Franco-Manitobains, des Franco-Albertains, on connaissait les Acadiens… Le monde des arts et de la culture multipliait les initiatives. Tout ça mijotait. Plus on observait le monde autour de nous, plus on se disait qu’il nous fallait nos propres institutions et symboles. »

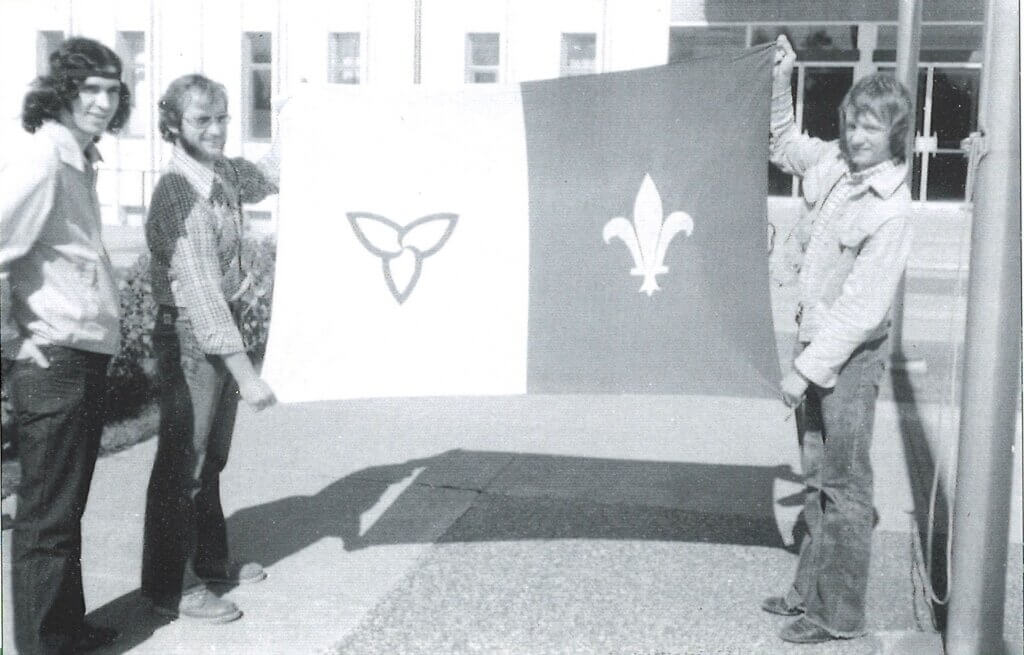

Autour du professeur Gervais, le petit comité se mobilise. On évoque le lys mais il ne doit ressembler ni au style français ni au style québécois. On veut un trille qui ne se confonde pas avec celui du gouvernement ontarien. Puis, on retient finalement le blanc pour la neige, le vert pour les forêts du Nord… Les différents éléments du puzzle rassemblés, ne reste plus qu’à Jacline England, la secrétaire du service d’animation à La Laurentienne, de coudre le tout à partir de larges bandes de tissu magasinées dans une enseigne sudburoise.

« Nos talents de couturiers étaient estimés à zéro », plaisante Yves Tassé, lui aussi partie prenante du comité fondateur. Celle dont la communauté a perdu aujourd’hui la trace est donc arrivée à point nommé pour aider le groupe à passer de la planche à dessin au drapeau final.

Une idée fixe : solidifier un sentiment d’appartenance

Gervais, Dupuis, Obonsawin, Rainville, Tassé… tous n’avaient qu’une idée en tête : solidifier le sentiment d’appartenance des francophones de l’Ontario dans une période de recherche identitaire. Ils venaient de voter pour la création de l’Association des étudiants francophones de la Laurentienne et ils ne comptaient pas s’arrêter en si bon chemin.

Le drapeau est finalement hissé pour la première fois le 25 septembre 1975, par l’étudiant en science politique Michel Dupuis, à l’Université de Sudbury et non à la Laurentienne alors dirigée par un recteur anglo-torontois qui « connaissait très peu, sinon pas du tout, les francophones », poursuit M. Tassé.

« Il y avait très peu de réception à la Laurentienne qui avait refusé formellement une demande préalable de lever de drapeau. On s’est donc tourné vers l’Université de Sudbury et on a été fortuné que cela se soit passé ainsi », abonde M. Obonsawin qui à l’époque occupait les fonctions de secrétaire du conseil des gouverneurs.

Puis vient le temps de sa diffusion, d’abord assurée de façon artisanale par les parents de Michel Dupuis. La logistique passe alors sous l’aile de l’Association canadienne-française de l’Ontario – ancêtre de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

À partir de cet instant, « l’élan était donné, relate M. Tassé. Plus tard, les conseils scolaires ont commencé à embarquer, puis les associations… On a assisté à un effet boule de neige. Un geste ponctuel d’affirmation a peu à peu généré intérêt et curiosité. Mais le mérite n’est pas tant de l’avoir lancé, que de voir la communauté le reconnaitre et le soutenir. »

Une reconnaissance progressive, cimentée par l’accumulation des crises scolaires et institutionnelles, de l’école de la résistance à Penetanguishene jusqu’au jeudi noir de l’Ontario français, en passant par SOS Montfort, mouvement d’opposition à la fermeture du seul hôpital bilingue de la province, à Ottawa. Le drapeau y est un vecteur de rassemblement.

« Les jeunes aussi commençaient à s’y intéresser. Le drapeau accompagnait les athlètes dans certaines compétitions. Entre Ottawa et Montréal, se dressait le drapeau gigantesque de Casselman, tout comme à la fromagerie Saint-Albert, à l’hôpital Montfort… », égrène Normand Rainville, un autre étudiant du comité sudburois.

S’attendait-il à une telle évolution en 50 ans? Non, concède-t-il. « On n’avait pas cette ambition, mais on était content de voir le cheminement petit à petit d’une façon ou d’une autre qui démontrer que les gens étaient heureux de s’afficher. »

« On espérait une acceptation graduelle. On voulait d’ailleurs rester anonyme, que personne ne sache qui était derrière ce drapeau, pour que ce soit adopté par la population car, à cette époque, complète M. Obonsawin, décrivant des rivalités entre pôles francophones en Ontario, un autre drapeau créé à Ottawa n’a pas connu la même popularité. »

Au cours de ce demi-siècle, les mâts ont fleuri partout en province, dans les écoles comme sur le fronton des mairies. Mais « la partie était loin d’être facile avec les gouvernements, notamment municipaux, tout comme les écoles au tout début gérées par les anglophones. Les journaux avaient également très peu de respect pour notre communauté, perçue comme une minorité parmi d’autres. Les éditos étaient peu flatteurs. On était vus comme des brasseurs de gommes. »

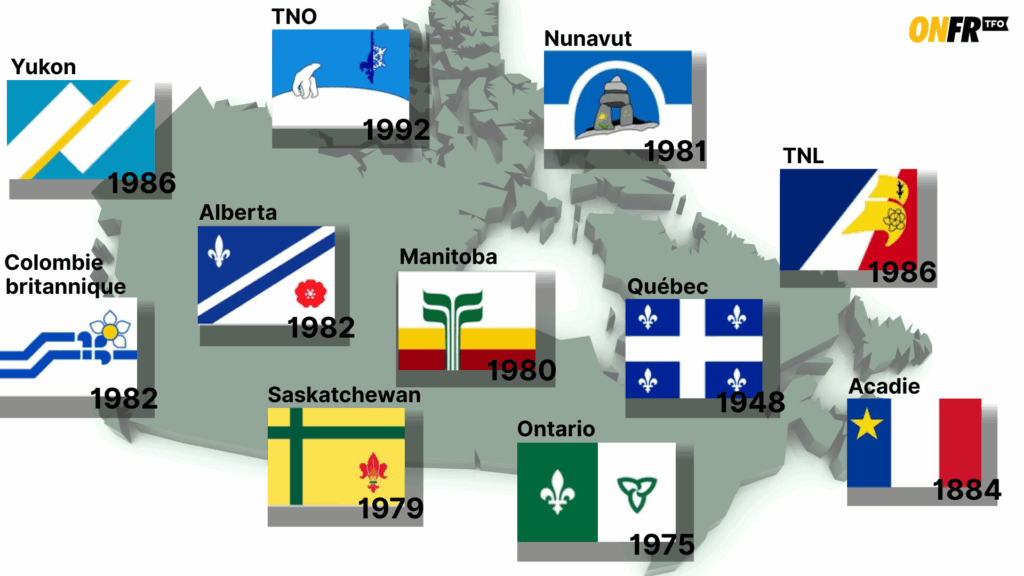

Qu’importe, dans les autres provinces, les minorités emboitent le pas : en Saskatchewan (1979), au Manitoba (1980), au Nunavut (1981), en Alberta, en Colombie-Britannique (1982)… partout les francophones en milieu minoritaire s’émancipent et créent leur propre drapeau.

Un nouveau pallier est franchi en 2001, alors que l’Ontario reconnaît le drapeau franco-ontarien comme emblème de la communauté, puis 20 ans plus tard, élevé au rang d’emblème de la province jusqu’à orner le fronton de Queen’s Park, puis entrer en chambre législative.

Un demi-siècle plus tard, la communauté s’apprête ce jeudi à célébrer le coup de génie de la bande à Gervais, à Sudbury, là où tout a commencé, mesurant l’impact de sa portée identitaire. « On va fêter les choses en grand », clame Joanne Gervais, directrice générale de l’ACFO du Grand Sudbury.

« Le geste de 1975 traduisait une intention sociétale et une aspiration : rappeler que l’Ontario français constitue un sujet politique », considère Serge Miville, le recteur de l’Université de Sudbury où se déroulera une partie des festivités.

« Les créateurs du drapeau affirmaient également, du même coup, que l’Université de Sudbury représentait une composante essentielle de l’espace institutionnel franco-ontarien. Cinquante ans plus tard, l’Université de Sudbury œuvre désormais dans le sens souhaité, depuis plus d’un siècle, par la collectivité qui l’a fondée. Le lever du 25 septembre 2025 représente, pour nous, la réconciliation entre le drapeau et son université, à la fois un acte de mémoire et un geste d’avenir », selon le recteur.

Pour toutes ces raisons, le président de l’AFO, Fabien Hébert en est convaincu : « Ce 25 septembre sera une journée mémorable autour de ce symbole qui a suscité un solide sens d’appartenance et a tant contribué et continuera, dans les années à venir, à contribuer au développement de l’identité franco-ontarienne. »