OTTAWA – Le gouvernement fédéral favorise-t-il trop les immigrants francophones au détriment de nouveaux arrivants économiques ou de travailleurs hautement qualifiés dans son principal programme d’immigration Entrée express? C’est une critique qu’Ottawa reçoit de plus en plus alors qu’il augmente le nombre d’immigrants francophones hors Québec.

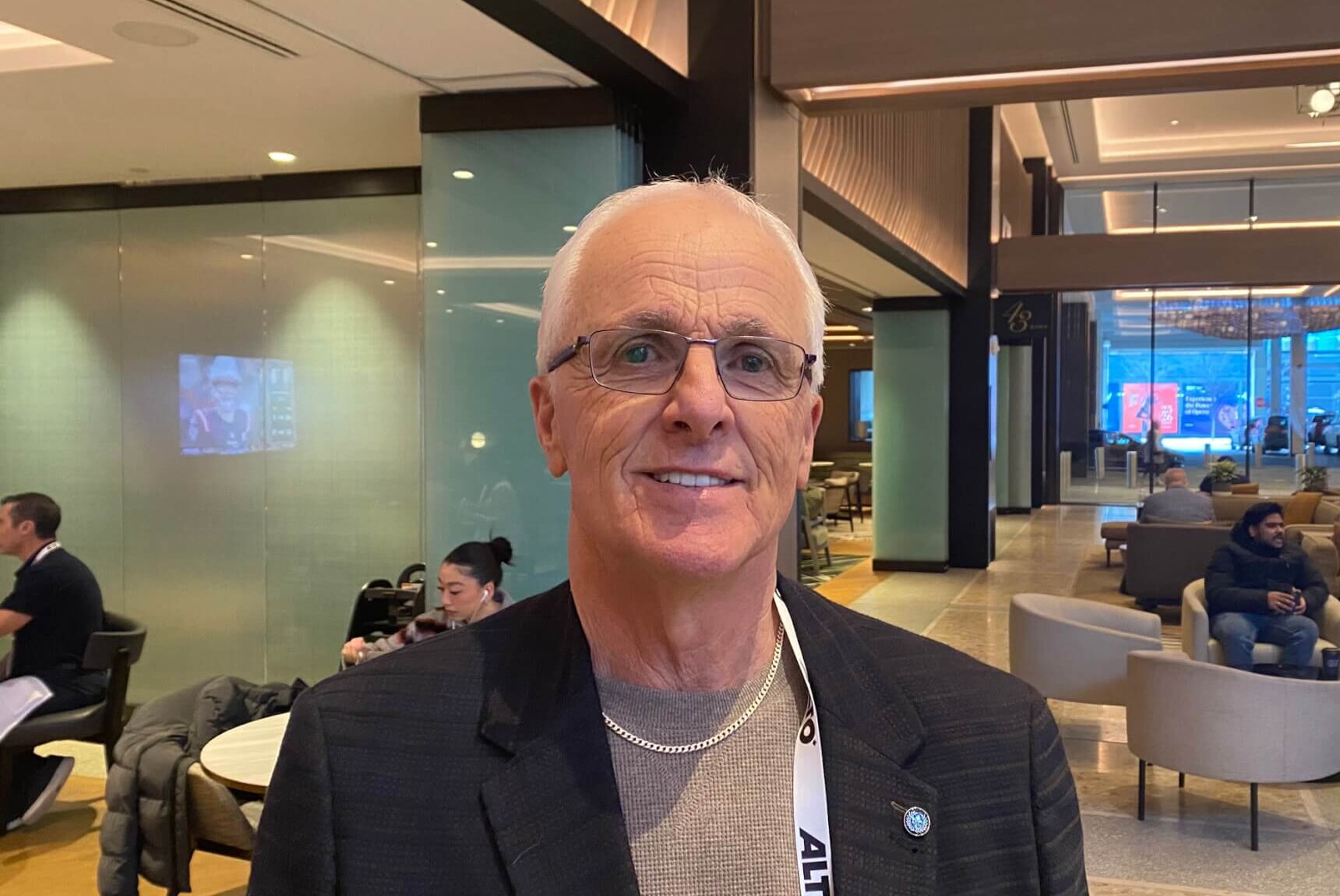

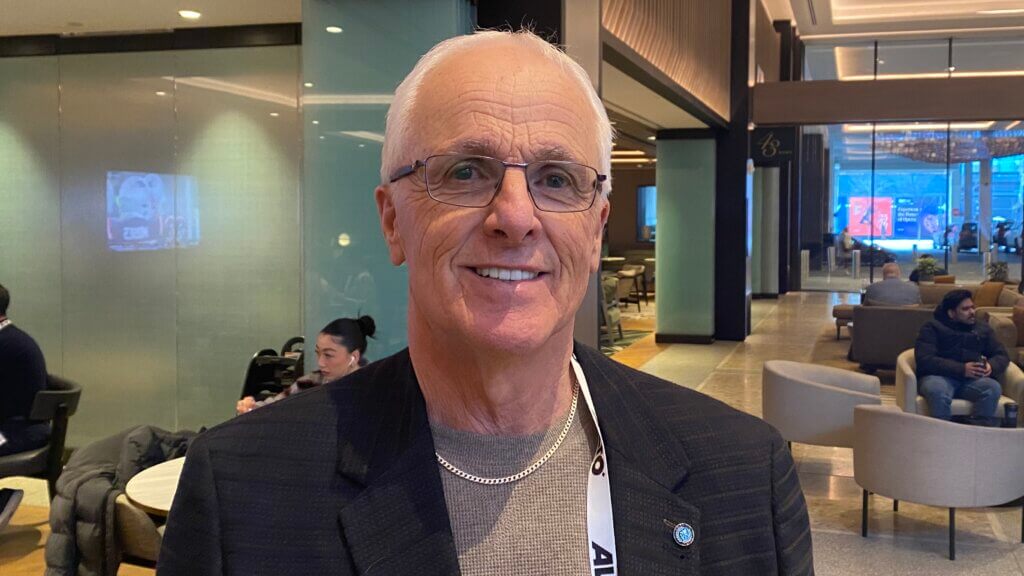

« Cessez de dénaturer notre principal programme d’immigration qualifiée au profit d’objectifs linguistiques stricts », a plaidé Steven J. Paolasini, un consultant albertain en immigration qui offre notamment des services aux entreprises dans la province.

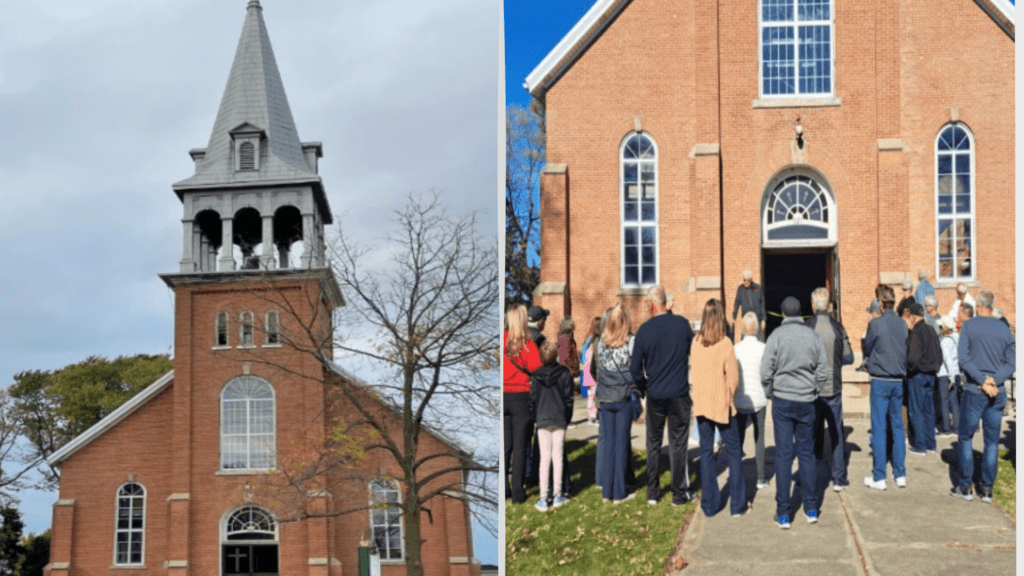

Ce dernier a offert ces commentaires au début du mois à Ottawa, devant les élus du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration et il n’est pas le seul à critiquer le principal programme économique en immigration du gouvernement canadien.

Au cœur de ces débats se trouve le programme Entrée express. C’est un système de points qui évalue les candidats en fonction de plusieurs critères, notamment l’âge, les études, l’expérience de travail et les aptitudes linguistiques. Les candidats ayant obtenu les meilleurs scores sont invités à présenter une demande de résidence permanente lors de tirages au sort réguliers.

Dans le domaine de l’immigration, l’attribution croissante de points aux candidats francophones est critiquée.

« Idéalement, la sélection des demandeurs principaux de la catégorie économique devrait se focaliser sur les personnes qui auront des revenus supérieurs à la moyenne au Canada dans les 10 ans suivant leur arrivée », présente Christopher Worswick, professeur en économie et spécialiste de l’immigration économique à l’Université Carleton.

Ce dernier avance que l’approche en faveur d’accepter des immigrants économiques à l’extérieur du Québec dans des communautés francophones « n’aura très probablement aucune incidence sur ces communautés » et signifie « que nous devrons peut-être laisser tomber d’excellents candidats unilingues anglais ou allophones ».

50 % « très peu ou pas en faveur » de l’immigration francophone

Tout comme Steven J. Paolasini, plusieurs consultants en immigration ont dénoncé la situation dans les médias anglophones dans les dernières semaines, et ils ne sont pas seuls.

Au sujet d’Entrée express, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mené des consultations en 2024 auprès de 215 intervenants comme des acteurs communautaires, des entreprises, des représentants provinciaux, des syndicats, des établissements scolaires, etc.

Les données révèlent une réticence quant à l’importance de la maîtrise du français comme priorité économique : près de 60 % des personnes interrogées jugent cette compétence « pas ou peu nécessaire ».

De plus, la majorité des répondants (50 %) exprime un soutien « très peu ou pas du tout en faveur » des mesures visant à encourager l’immigration francophone via le système Entrée express.

Selon Steven J. Paolasini, des travailleurs qualifiés, tels que des médecins, des scientifiques et des entrepreneurs, sont obligés de quitter le Canada et de retourner dans leur pays d’origine faute d’obtenir un statut de résident permanent. Cela se fait au profit de certains francophones, « des candidats sans expérience de travail au Canada, sans éducation et sans offre d’emploi qui n’ont jamais payé un sou d’impôts ici », plaide-t-il.

« Le programme d’immigration économique n’est plus régi par des impératifs économiques, mais répond désormais à une simplification administrative et à des quotas politiques », a-t-il dénoncé devant les députés des différents partis.

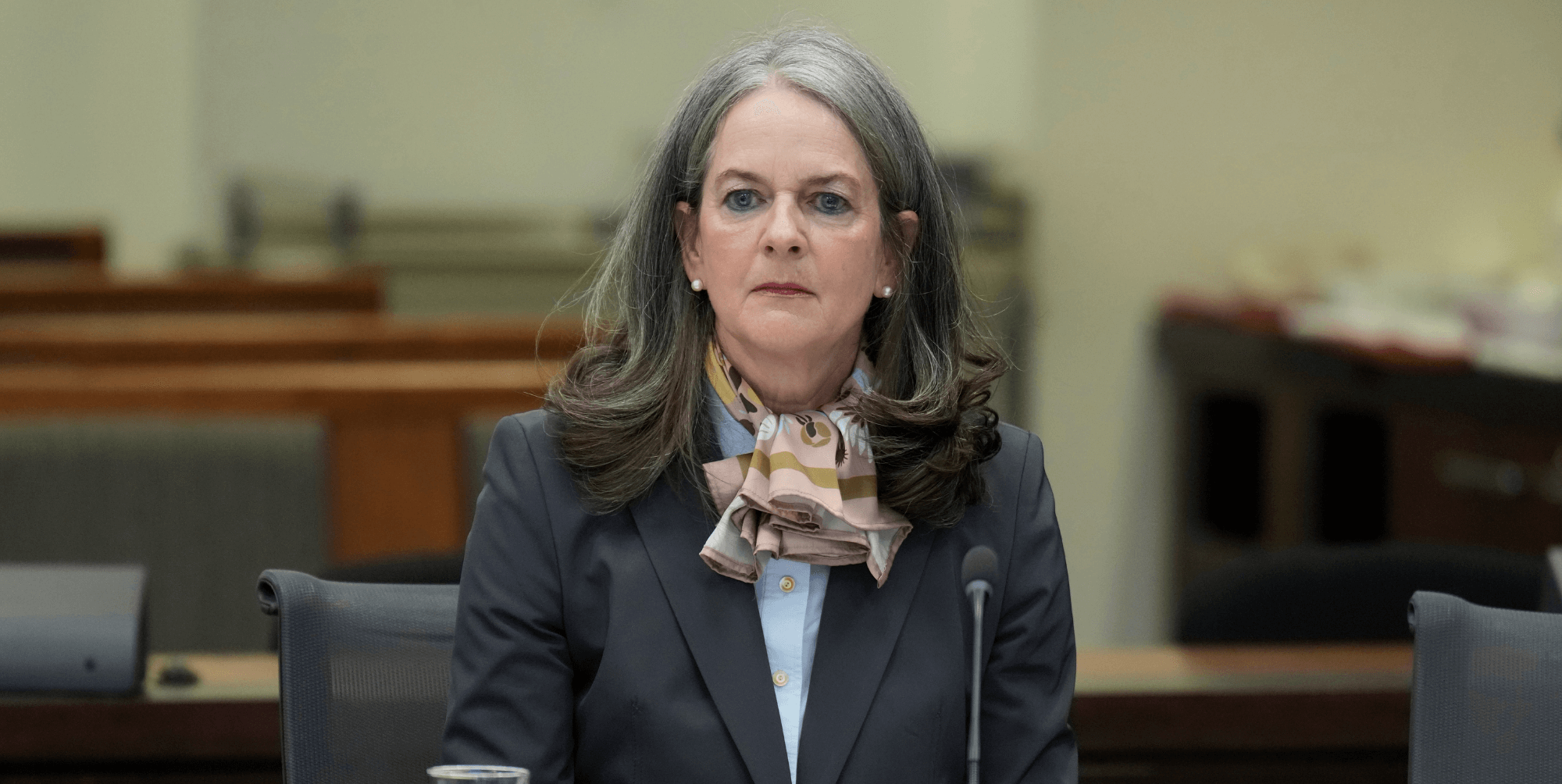

Aucune modification de prévue, selon la ministre

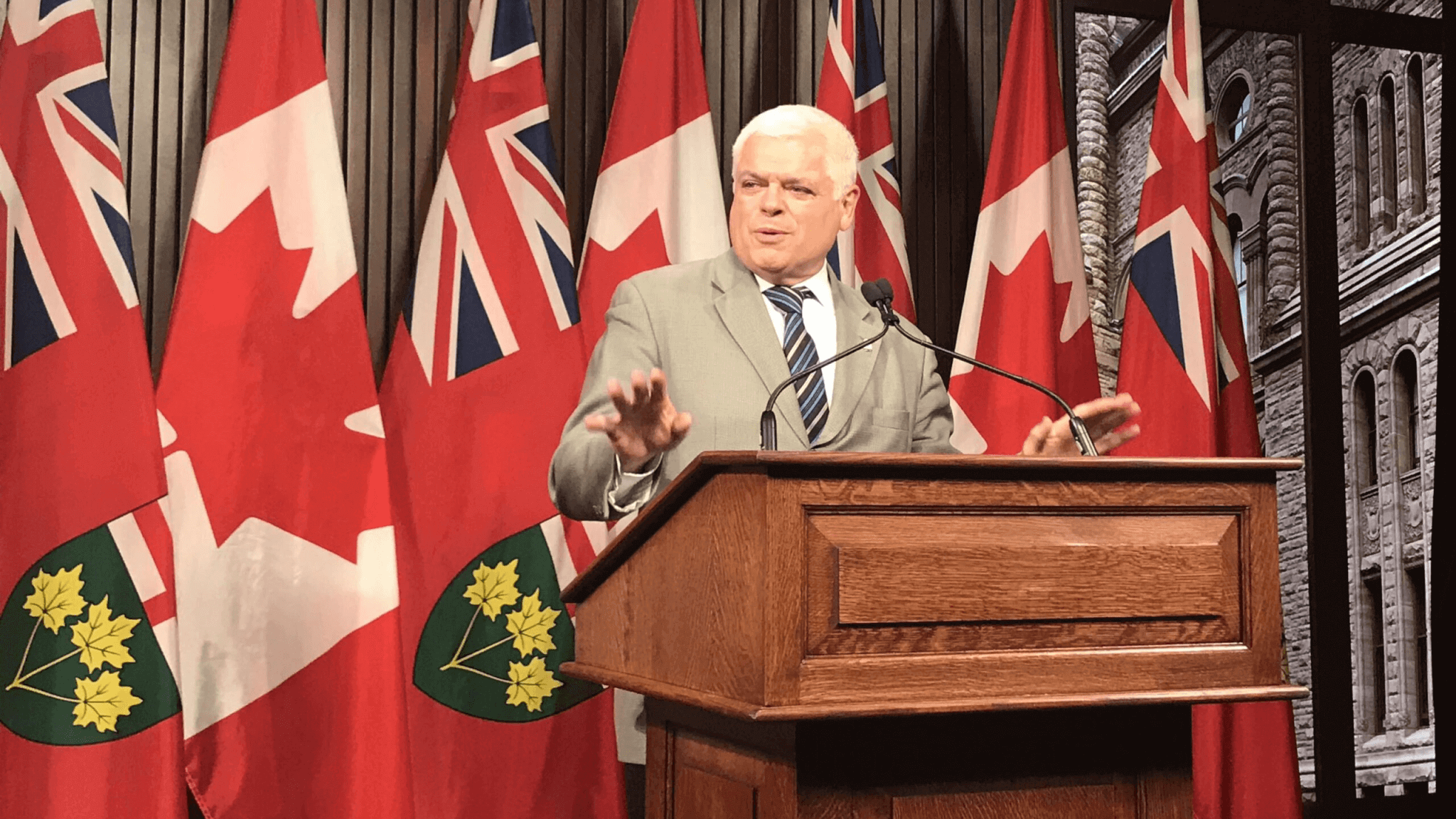

La semaine dernière, la ministre de l’Immigration Lena Diab a fermé la porte à la possibilité de retirer l’aspect linguistique d’Entrée express.

« On va continuer. C’est clairement le programme qui est le plus utilisé par la population francophone », a-t-elle expliqué en conférence de presse à Toronto.

La chercheuse en immigration francophone Luisa Veronis ne s’étonne pas de cette absence de changement, qu’elle attribue à l’état de « chaos complet » dans lequel se trouve actuellement le système d’immigration canadien.

« Le système actuel fonctionne pour atteindre les cibles. Le changer maintenant serait difficile et risqué », juge la professeure de l’Université d’Ottawa.

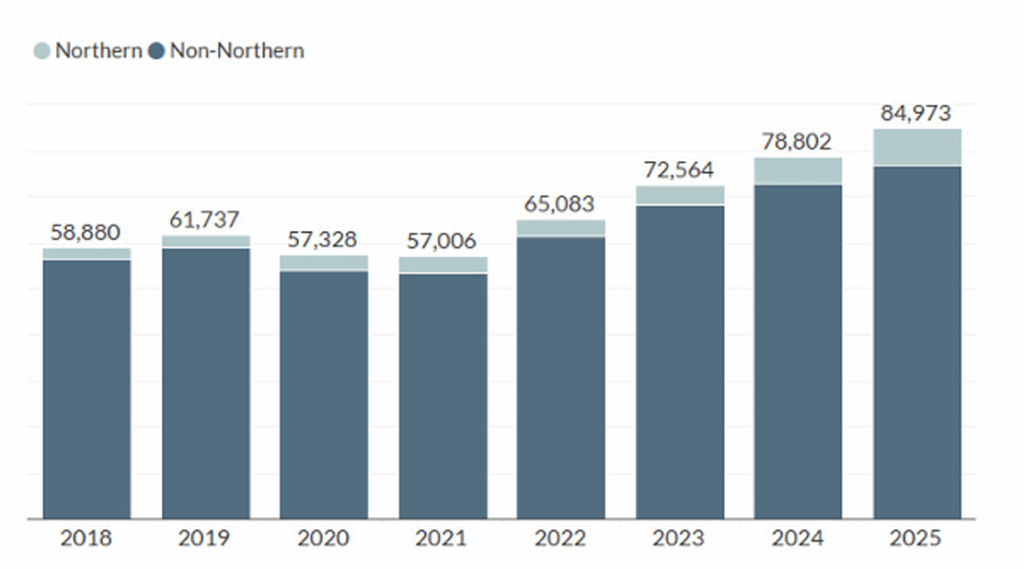

Hausse de l’immigration francophone via Entrée express

Dans les trois dernières années, l’immigration francophone a connu un bond hors du Québec, Ottawa atteignant pour la première fois en 20 ans ses cibles francophones. Une grande partie de ce succès est attribuable à Entrée express, qui est la principale voie d’immigration pour les nouveaux arrivants francophones hors du Québec depuis 2022 (voir tableau).

L’immigration francophone hors Québec dans les cinq dernières années

| Année | En nombre | En pourcentage | Proportion ayant passé par Entrée Express |

|---|---|---|---|

| 2025 | 29 630 | 8,89 % | 19,59 % (1er) |

| 2024 | 30 565 | 7,2 % | 16,5 % (1er) |

| 2023 | 19 635 | 4,69 % | 9,71 % (1er) |

| 2022 | 16 380 | 4,44 % | 7,72 % (1er) |

| 2021 | 6950 | 1,95 % | 1,91 % (5e) |

Un simple coup d’œil aux tirages des derniers mois du programme Entrée express tend à démontrer que les candidats sélectionnés en vertu de leurs compétences linguistiques en français ont parfois des scores de points beaucoup moins élevés que les candidats invités par les provinces ou encore ceux de la catégorie de l’expérience canadienne (des travailleurs qualifiés qui sont déjà au pays).

Dans certains cas, le pointage des candidats francophones s’approche de catégories réservées à des travailleurs de la santé et de l’éducation.

En 2024, 23 % de toutes les invitations lancées à des candidats économiques dans Entrée express étaient pour la catégorie francophone. Steven J. Paolasini affirme que, selon ses calculs, la moitié (49,3 %) des invitations envoyées entre le 1er janvier et le 13 décembre 2025 étaient spécifiquement destinées à des candidats francophones.

Ce dernier suggère que la gestion de l’immigration francophone soit plutôt transférée dans un programme à part entière. Une solution avec laquelle est d’accord la chercheuse en immigration francophone Luisa Veronis, qui soutient que l’actuel système de pointage « crée des tensions, des mécontentements et des inégalités par rapport aux autres types de catégories ». Elle ajoute que « Entrée Express ajoute des points bonus pour les francophones mais le système en soi est fait pour aller sélectionner les meilleures compétences au plan économique à travers des points ».

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) appuie elle aussi la création d’un programme d’immigration francophone dédié, affirmant qu’une telle approche serait plus productive.

« On pourrait faire un meilleur jumelage entre les pénuries de main-d’œuvre, les employeurs et les gens qui viennent au pays », mentionne sa présidente, Liane Roy.

Luisa Veronis redoute aussi une possible dérive avec l’actuel système : des candidats sont de plus en plus incités à suivre des cours de français de quelques mois seulement afin de réussir les tests linguistiques, sans pour autant maîtriser réellement la langue.